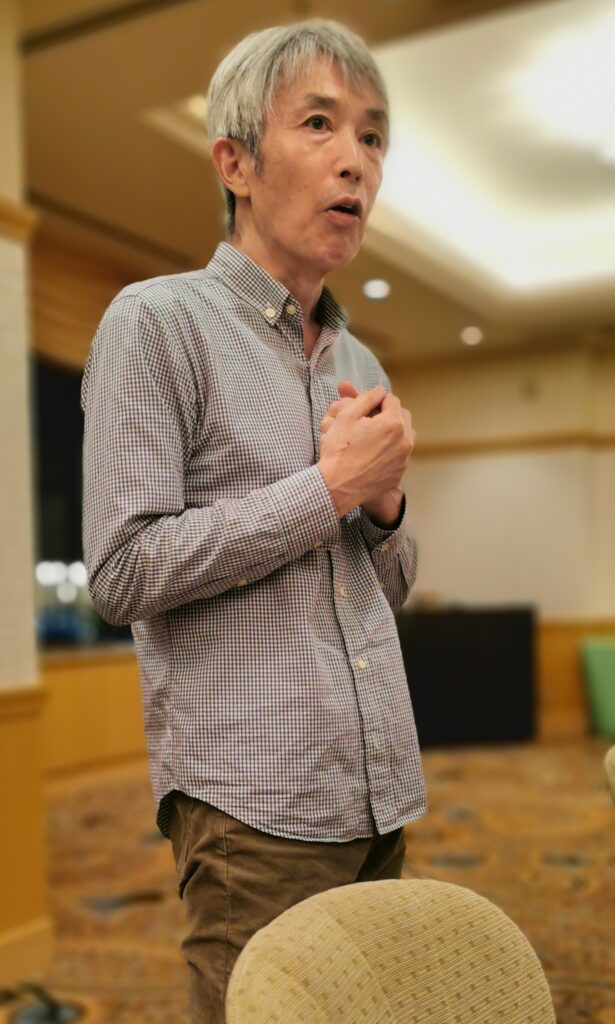

宇都宮健児・元日弁連会長の応援メッセージ

by 事務局 | 2019年9月30日 12:20 AM

宇都宮健児23 期東京

そろそろ、国政と同様、日弁連も政権交代が必要な時機にきているようだ。

現在の情勢下では、弁護士自治をしっかりと守り抜き、国民・市民の基本的人権の擁護と社会正義の実現のために先頭に立つ活気のある日弁連が求められている。

このような日弁連への変革をやり遂げる意思と能力を持っている弁護士は、今のところ及川智志弁護士をおいて他に見当たらない。

日弁連に新しい風を再度吹き込むためにも、及川智志弁護士を応援する。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=432

FAXニュースNo.51(2024.5.13)日弁連会長選挙改善申入書を提出しました!~投票率33%は弁護士自治の危機~

by 事務局 | 2024年5月14日 5:56 PM

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1421

日弁連会長選挙の運用について、「選挙改善申入書」のとおり、申し入れを行いました

by 事務局 | 2024年4月25日 10:18 AM

変えよう!会は、日弁連会長選挙の運用について、「選挙改善申入書」のとおり、申し入れを行いました。

現在の日弁連会長選挙には、多くの不合理な点があります。会員の意思を選挙に適正に反映される大切な選挙の運用についても、変えよう!会は改善提言を行い、より民主的な日弁連選挙の実現を目指します。

申し入れをした項目は以下の通りです。詳細は、申入書(PDF)をご覧ください。

1 選挙公報について

選挙公報の会員への送付を早くすること

2 公聴会について

⑴ 公聴会の日時場所が確保され次第、それらを速やかに会員に周知すること

⑵ 公聴会を会員が自身のPC等によりオンラインで視聴できるようにすること

⑶ 公聴会の内容を日弁連の会員専用ホームページで即時配信すること

⑷ 公聴会の録画について、スキップ機能を持たせること

3 選挙に関連する会員の自由闊達な言論、意見交換を保障すること

⑴ 会員が、選挙に関連して、SNSだけでなく、メールやSMS、Lineその他を活用できるようにすること

⑵ 会員間のファックスや郵便等の選挙に関連する言論・活動の制限を撤廃して、自由に言論・活動を行えるようにすること

4 候補者について

⑴ 文書制限を撤廃すること

⑵ メールによる選挙活動をさらに有効にするための方策を検討・実施すること

⑶ 納付金について、少なくとも現在の要件を満たす場合、200万円ではなく全額を返金すること

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1417

FAX News No.48 これでいいのか、日弁連!?(法曹人口・広告規制)

by 事務局 | 2023年12月20日 12:27 AM

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1401

FAXニュース 号外

by 事務局 | 2023年11月30日 1:06 AM

※おわびと訂正

11月27日にお届けしたFAXニュースNo.47中「合格点も下がっています」の項目は誤りであり、実際の合格点(総合点)は、令和4年が750点、令和5年が770点でした。

ここに訂正するとともに、誤った情報をお流ししたことを、おわびいたします。

今後は、なお一層の注意をもって記事を作成いたします。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1396

政策パンフレットPDF(最新版)をぜひご覧ください。

by 事務局 | 2023年11月29日 11:18 AM

ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(変えよう!会)のパンフレットの最新版です。ぜひごらんください!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1384

FAXニュース No.47 2023年 司法試験の結果

by 事務局 | 2023年11月27日 12:56 AM

直ちに、日弁連の政策を転換し、司法試験合格者数を1000人以下とするよう求めなければなりま

せん。2023年(令和5年)司法試験の結果について、ぜひご一読ください。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1392

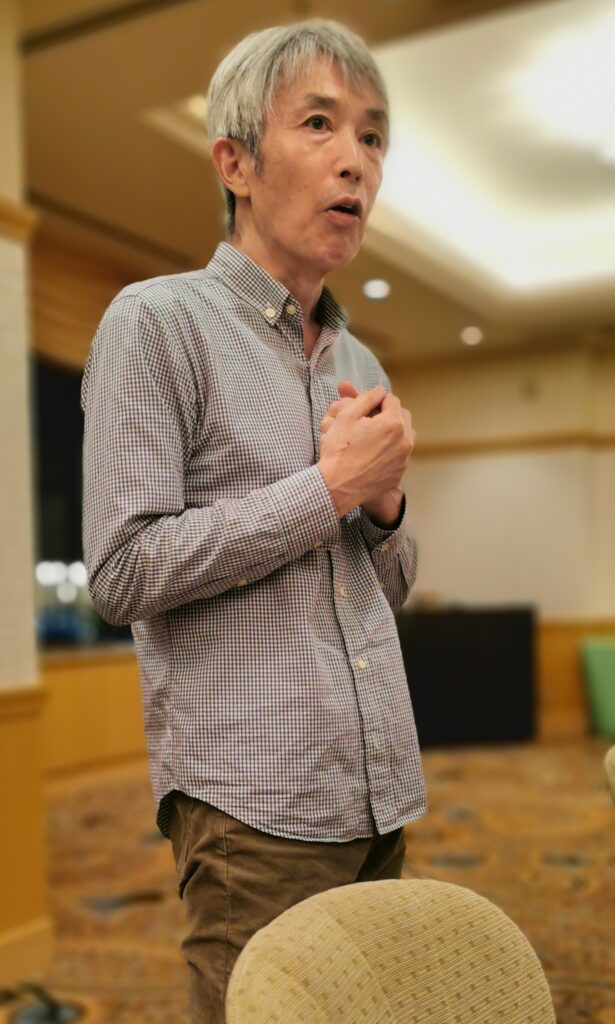

愛知弁護士会有志の方々と意見交換会

by 事務局 | 2023年11月22日 1:17 PM

さる11月20日、愛知県名古屋市において、愛知県弁護士会有志の方々と変えよう!会の及川代表ほかのメンバーが意見交換会を実施し、参加者の皆様に、変えよう!会の政策等をご案内するとともに、日弁連の政策・課題について意見交換いたしました。

弁護士人口問題についての活発な意見交換をし、あらためて闊達な愛知の弁護士会の雰囲気を感じることができました。

愛知会有志の皆様、ありがとうございました。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1382

京都弁護士会有志の方々と意見交換会

by 事務局 | 2023年11月11日 1:15 PM

さる11月10日、京都市において、京都弁護士会有志の方々と変えよう!会の及川代表が意見交換会を実施し、参加者の皆様に、変えよう!会の政策等をご案内するとともに、日弁連の政策・課題について意見交換いたしました。

論客揃いの京都の皆様と、弁護士人口問題や法曹のあり方、日弁連の政策についての活発な意見交換をすることができ、2時間があっという間に過ぎました。

京都会有志の皆様、ありがとうございました。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1379

中国地方弁護士会連絡会の第77回定期大会に及川代表が参加

by 事務局 | 2023年11月1日 1:33 PM

さる10月27日、中国地方弁護士会連絡会の第77回定期大会に、変えよう!会の及川代表が参加し、

参加者の皆様に、変えよう!会の政策等をご案内いたしました。

今回の定期大会では、「ケアを踏まえた社会を考える~ SDGsゴール8「働きがいも経済成長も」 ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を目指して」というテーマでシンポジウムが開催され、勉強させていただく貴重な機会をいただきました。

中国弁連の皆様、ありがとうございました。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1375

日弁連 人権擁護大会@長野における、変えよう!会の活動

by 事務局 | 2023年10月5日 4:08 PM

2023年10月5日に、変えよう!会代表の及川智志ほか変えよう!会の会員が、日弁連人権擁護大会(長野県)において、変えよう!会の政策チラシ配布を行いました。

弁護士が人権保障において果たすべき役割を再認識しつつ、弁護士業を持続可能なものとしていこうという、変えよう!会の政策を多くの方にお伝えすることができました。

今回の人権擁護大会は、①人権としての「医療へのアクセス」の保障、②地域の家庭裁判所が真に住民の人権保障の砦たりうるために、という2つの重要なテーマについて、分科会が開催されました。

及川は、第2分科会に出席し、戦後、たくさんの戦災孤児と向き合うところから出発した家庭裁判所の原点に立ち返り、子どもや家庭における人権保障の砦としての家庭裁判所と弁護士の役割について、改めて勉強させていただきました。

その後、変えよう!会の会員が集まり、懇親会を実施しました。

rpt

rpt

地方単位会を軽視する日弁連のあり方への憤慨や弁護士人口の激増を放置する日弁連を変えていくために、変えよう!会が、頑張らないといけないことを再度確認し合うことができた会合でした。

ご参加いただいた会員の皆様、表現の自由を尊重して、ビラまきを快く認めていただいた長野県弁護士会の皆様、ありがとうございました!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1362

及川代表と会員との意見交換会@福岡県弁護士会

by 事務局 | 2023年9月15日 10:05 AM

2023年9月15日、変えよう!会代表の及川智志弁護士が、福岡県弁護士会にうかがい、日弁連の政策等について意見交換をさせていただきました。

たくさんの方々にお目にかかり、意見交換会では弁護士人口や弁護士偏在、法テラスの問題などについて議論させていただきました。

変えよう!会の政策についてご説明するともに意見交換を行い、概要、下記のようなご意見を頂戴しました。

福岡会のみなさま、お忙しい中、多数の方にご参加いただき、有意義な意見交換をさせていただきありがとうございました。

・若手にアピールする政策を掲げてほしい。

例えば、若手弁護士においては民事法律扶助に対する不満が大きい。

価格決定権を弁護士が持つようにすべき。

・司法試験合格者数を年間1000人にしても、弁護士数は当面大幅に増えていく。

以前は、プロボノ的仕事も引き受けられたが一般の街弁は、しんどい事件(法テラス案件)や公益活動を押し付けられて安く使われている現状ではないか。

合格者数を増やすのであれば、新たな業務開拓や報酬をとれる部分を提示すべきだが、現在の日弁連にはそれがない。

・LACは、日弁連と保険会社が協議して報酬基準等を決めている。

ところが、ラックの協議事項は書面でもらえない。弁護士は、口コミでラック基準を知ることになるが、その内容が不確かな可能性もあるので、協議事項に合致しているかどうかもわからない。

・法テラスでは医療過誤訴訟の私的鑑定の費用が出ない。コピー代だけで20万円くらいかかってもその費用は出ない。医療訴訟の場合、私的鑑定がないと裁判所は相手にしてくれないので、事実上、法テラス利用では医療訴訟ができなくなっているのが現状。

・法テラスは、人件費や販管費に費用をかけすぎている。

・司法試験合格者数を増やすときに裁判官や検察官を増やすということになっていたはずなのに今裁判官も検察官もかえって減らされていても、日弁連は何も言っていないのではないか。

そもそも副検事の仕事をすべて正検事がやるべき。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1347

及川代表と会員との意見交換会@釧路会帯広支部

by 事務局 | 2023年9月8日 10:34 AM

2023年9月8日に、変えよう!会代表の及川智志弁護士が、釧路弁護士会帯広支部にうかがい、日弁連の政策等について意見交換をさせていただきました。

たくさんの方々にお目にかかり、意見交換会では弁護士人口や弁護士偏在、法テラスの問題などについて議論させていただきました。

とくに、地方に新人弁護士が来ない問題については、やみくもに弁護士の数を増やしてもダメで、地方に定着してもらうきめ細かな配慮が必要であることなどについて、改めて認識を深めました。

また、低額な民事法律扶助の弁護士報酬と国選弁護の報酬をなんとか引き上げられないのか、国選弁護においては低報酬どころか、釧路で連日開廷の裁判員裁判でも帯広の弁護士に宿泊費すら出ないという必要な実費の問題についても、切実な声が上がりました。

こうしていただいたご意見を、当会の政策に反映していきます。

帯広の皆様、本当にありがとうございました!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1345

及川代表と会員との意見交換会@新潟

by 事務局 | 2023年9月4日 10:58 AM

2023年8月31日に、変えよう!会代表の及川弁護士が、新潟県弁護士会を訪問し、会員の方々と意見交換をさせていただきました。

民事法律扶助と国選の低い報酬問題、若手弁護士の定着・支援の方策、日弁連は「法曹需要の拡大」というが弁護士が安く使われているだけではないかという問題、弁護士の頭数が増えても会務や委員会に参加する弁護士が増えないという問題、裁判IT化における本人サポート問題、「就職難ではない」というが5大事務所などに大量採用された弁護士が辞めていった後はどうなっているのか、という疑問などについて、沢山のご意見が出され、議論が大変白熱しました。

また、「地方会に新人弁護士が来ない」という問題が語られるとともに、その問題は弁護士人口の拡大では解決できないことについても議論がかわされました。

新潟会のみなさま、お忙しい中、WEB参加の方も含め多数の方にご参加いただき、有意義な意見交換をさせていただきありがとうございました。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1337

FAXニュース No.46:「谷間世代」一律給付 日弁連の方針転換について

by 事務局 | 2023年8月4日 11:47 PM

日弁連執行部は、いわゆる「谷間世代」問題について、7月理事会において大きな方針転換を報告しています。

この方針転換について、変えよう!会では、全会員向けにFAXニュースを配信しました。

ぜひ、ご一読ください。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1329

FAXニュース No.45:フォーラム23を開催しました!(2023年7月19日)

by 事務局 | 2023年7月20日 9:19 PM

変えよう!会では、日弁連がとるべき政策についてみなさまと考えていくため、2023年(令和5

年)6月24日、東京の連合会館で「フォーラム23」を開催しました。

参加者は、現地参加20名・WEB参加71名でした。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

*フォーラム23の様子を動画で配信しています → https://change-nichibenren.com/?p=1306

ぜひ、ご視聴ください!!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1325

7/14(金)夜に愛知県(名古屋)、7/15(土)午前に岐阜県・午後に三重県にて「変えよう!会 意見交換会」を開催しました。

by 事務局 | 2023年7月14日 10:35 AM

多数の参加者にご出席いただき、いずれも単位会の会長経験者がご出席されるなど、豊富な会務のご経験を踏まえた充実した議論をさせていただきました。

いずれの意見交換会においても、及川代表からは、日弁連の法曹人口激増政策がいかに誤っているものであるか、法テラス改革について弁護士の立場を軽んじているものではないか、といった問題提起がなされました。

及川代表からの提言・問題提起の後は、フリーディスカッションを行い、特に現在の司法試験合格者数を1500人とすることを是とする傾向、法務省の今年度の予算を見ると今年度の司法試験合格者は1800人に達するのではないかといった懸念が表明されました。

また、変えよう!会の賛同者をこれまで以上に増加させていく必要性についても確認されました。

さらに、意見交換会の後には、食事・宴席を設けて頂き、現在の日弁連の問題点について自由闊達な議論をすることができました。

愛知会、岐阜会、三重会の皆様、ご多忙の中ご参加いただき、本当にありがとうございました。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1314

変えよう!会 フォーラム23を開催 2023年6月24日

by 事務局 | 2023年7月3日 9:47 PM

2023年6月24日,東京の連合会館(ZOOM併用)にて,「変えよう!会 フォーラム23」を開催し,沢山の方にご参加いただき,盛況のうちに終了しました。

ここでは,フォーラム23の中から,いくつかの企画をご紹介いたします。

1 変えよう!会 代表 弁護士及川智志のご挨拶と最新重点政策のご説明

及川智志代表による変えよう!会最新の重点政策のご説明です。

弁護士激増政策を維持する現在の日弁連をどう変革すべきか?

法テラス改革についてどう考える?

及川代表が,日弁連を変えるための重点政策について,語ります。

https://youtu.be/o2oW3gttWkI

2 対談:弁護士人口問題

及川代表 成見暁子弁護士(元宮崎県弁護士会会長)

変えよう!会の最重要政策の1つである弁護士人口問題

弁護士人口激増路線を維持しつづける日弁連はこれで良いのか,地方の単位弁護士会の会長を務めた2人が,弁護士人口問題について対談しました。

成見弁護士の現場感覚に基づく鋭い指摘に注目です!

https://youtu.be/VKR1OVsogdk

3 対談:多様な意見の反映 ダイバーシティ&インクルージョン

及川代表 久野由詠弁護士(愛知県弁護士会,「弁護士界のダイバーシティ&インクルージョンを求めて」メンバー

変えよう!会は,日弁連の政策や活動に,もっと多様な意見が反映されることを重要テ

ーマとしています。

男性中心の弁護士界に,多様性を求めて精力的に活動する,久野弁護士をお招きして,その活動や日弁連,弁護士会のあるべき多様性,インクルージョンについて教えていただきました。

https://youtu.be/KNe1pQre3Oo

4 対談:日弁連の民主化・透明化

太田伸二弁護士(仙台弁護士会)

日弁連の最高意思決定機関である総会。

しかし,地方の弁護士にとっては,その参加コストが非常に高く,総会に参加する弁護士は少ないのが実情です。その結果,重要な政策について,「執行部任せ」になっている傾向がないでしょうか。

変えよう!会では,残念ながら,現在の日弁連の民主性や透明性には疑問があると考えています。

太田弁護士のツイッターでのふとしたつぶやきから始まった日弁連総会のオンライン化運動。

「なにかを変える」ことからはじめよう,という太田弁護士たちの取り組みについてお話を聴きました。

https://youtu.be/Iugr4HznN2Q

5 ビデオメッセージ

「法曹の世界に新自由主義の理念を持ち込んだことがそもそもの間違いなのです」

司法制度改革を鋭く批判してきた纐纈和義弁護士(愛知県弁護士会,元日本弁護士連合会副会長)は、こう語ります。

変えよう!会は、一連の司法制度改革が、真に国民の人権擁護に資するものであったかを問い続けてきました。纐纈弁護士の変えよう!への激励のメッセージをご覧ください。

https://youtu.be/pf9vS_Tbkhc

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1306

法テラスはこれで良いのか。改革の徹底について及川代表が語ります

by 事務局 | 2023年6月19日 9:35 AM

変えよう!会は、「法テラス改革の徹底」を重要な政策としています。

低額な報酬水準、不合理で煩雑な手続は改められることはなく、日弁連の取組みは極めて不十分です。

法テラスの業務拡大も、手放しで賞賛することとはいえません。

日々疑問を感じている法テラスと日弁連の不十分な取組を、わたしたちと一緒に変えませんか。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1300

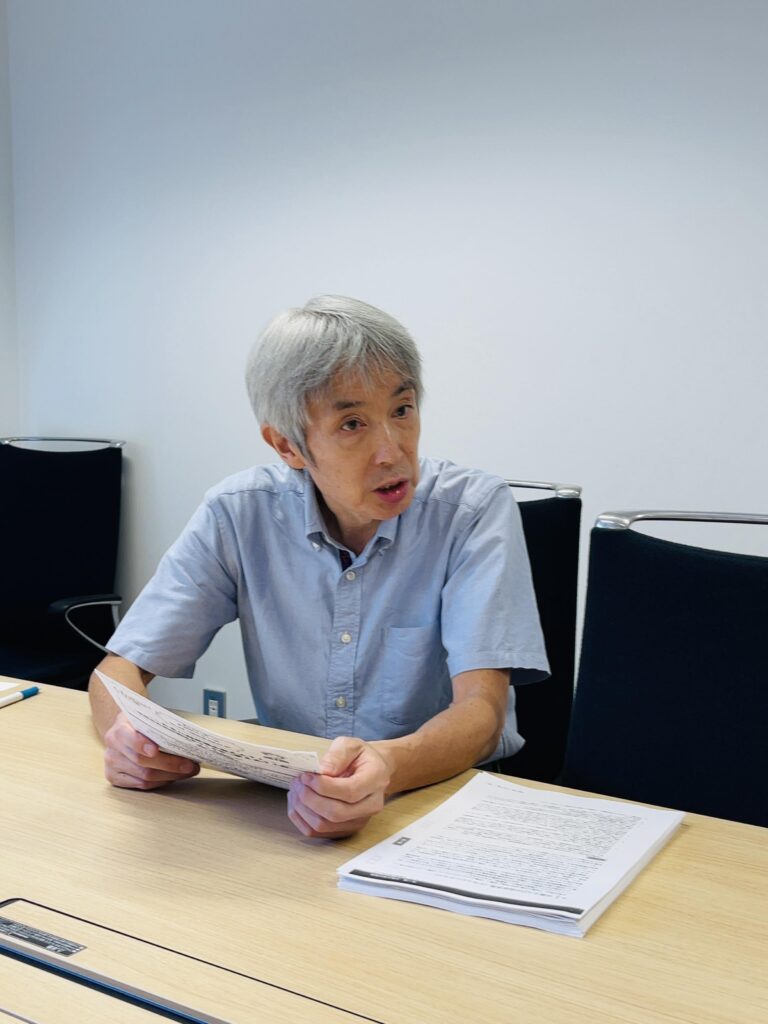

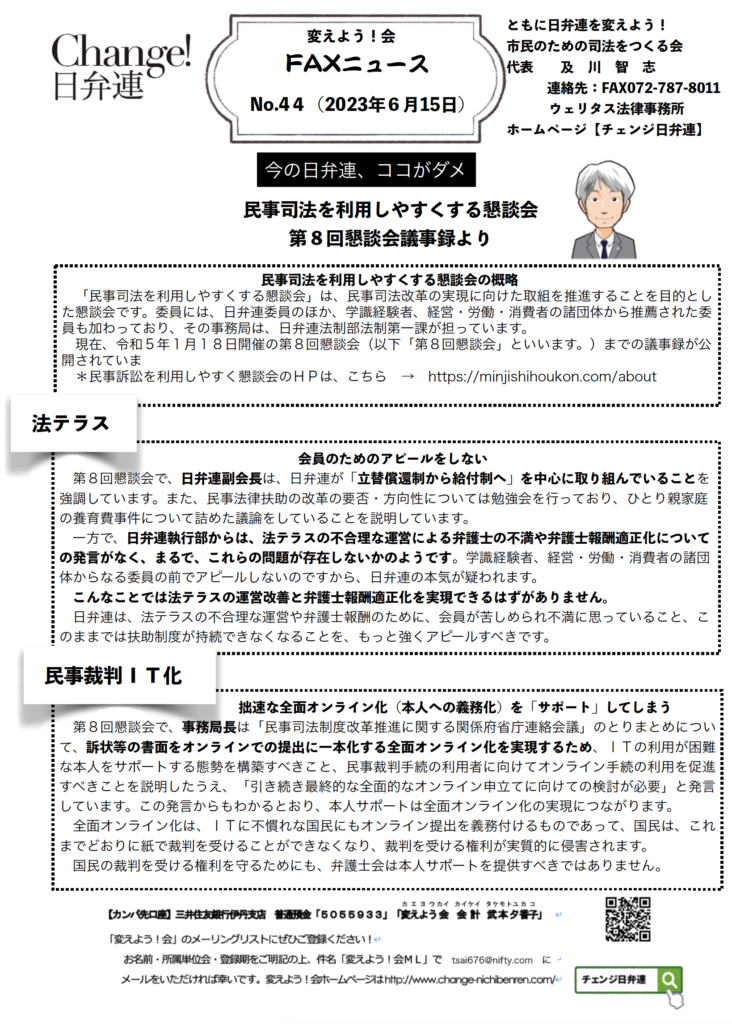

FAXニュース No.44 今の日弁連、ココがダメ:民事司法を利用しやすくする懇談会

by 事務局 | 2023年6月16日 10:07 AM

日弁連執行部は、法テラスの「給付制」には熱心ですが、肝心の法テラスの不合理な運営や低額な弁護士報酬のために取り組んでいるとはとてもいえません。また、民事裁判IT化における「本人サポート」にも前のめりになっています。会員のための運動を置き去りにする日弁連、本当にこのままでよいのでしょうか?

FAXニュース No.44ぜひご覧ください!(下記画像をクリックするとPDFファイルを参照/ダウンロードいただけます)

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1293

若手会員支援としてのチューター制度

by 事務局 | 2023年6月1日 10:14 AM

弁護士人口の大幅な増加によって、勤務弁護士として経験を積まずに独立(即独)する弁護士も増えています。

しかし、書籍やマニュアルではわからない実務の勘所については、やはり先輩弁護士からの助言や指導が欠かせません。

変えよう!会は、若手会員への支援として、現在いくつかの単位会で実施されているチューター制度を全国的に拡大し、その充実を日弁連が本格的にバックアップすべきことを政策としています。

ぜひ、ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=razs7tVbyjE

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1274

谷間世代への一律給付とあるべき給費制の復活をめざそう

by 事務局 | 2023年6月1日 10:11 AM

司法試験合格者数の増員に伴い廃止された司法修習生の給費制。

法曹を育成するのは国の責務であり、法曹の卵である修習生が、経済的不安なく修習に専念するためには、現在のような中途半端な給付金制度ではなく本来のあるべき給費制を復活させる必要があります。

また、制度変革に翻弄され、貸与金制度の対象となった人たち(いわゆる「谷間世代」)の不合理な扱いを今からでも解消する必要があります。

司法修習給費制と谷間世代問題について、変えよう!会代表の及川智志弁護士が熱く語ります。

ぜひご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=sb8K6fYpKIg

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1271

政策(目次)

by 事務局 | 2023年5月31日 10:02 PM

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1206

市民に寄り添う

by 事務局 | 2023年5月31日 11:57 AM

1、 貧困問題対策のさらなる拡充

日本の貧困問題は深刻です。この解決なくして弁護士が十全に人権擁護の使命を果たしているとはいえません。貧困問題対策をさらに拡充します。

2、消費者問題対策のさらなる発展

消費者の権利が守られる社会の実現は、私たち弁護士に課せられた重要課題です。これまでも多様な消費者問題に日弁連は果敢に取り組んできましたが、この取組をさらに発展させます。

3、災害対策・被災者支援活動のさらなる充実

近年、災害が多発しています。弁護士と弁護士会は、災害が発生する都度、全力で被災

者支援活動を行ってきました。引き続き、災害が発生した場合に適切かつ迅速に対応でき

る体制の整備に努める必要があります。

コロナ禍における執行部からの指示系統の混乱ぶりに鑑み、早急に日弁連内部にも危機管理部門を整備することも必要です。

4、カジノ解禁反対

カジノを解禁することは、刑法が賭博を犯罪とし、刑罰をもって禁止している趣旨を没却し、法秩序全体の整合性を著しく損ないます。人の不幸を土台にした経済論議には与しません。カジノ解禁反対の取り組みを更に強化します。

5、福島第一原発事故に基づく損害の完全賠償請求

東京電力福島第一原子力発電所の事故から10年以上が経ちます。この未曾有の事故により、命を奪われ、家族を奪われ、生活を奪われ、ふるさとを奪われたたくさんの被害者に対し、いまだに十分な損害賠償がされていません。福島第一原発事故に基づく損害の完全賠償を求めます。

6、原子力発電所の廃止

人類を破滅に導きかねない原発はできるだけ早期に廃止するべきです。そのためにも再生可能エネルギーの導入をますます促進すべきです。

7、日弁連はいつも人権擁護活動の中心であるべき

弁護士の人権擁護活動の広がりと深度は、限られた紙幅にとうてい収まるものではありません。日弁連は、各種委員会の活動などを通じて、弁護士の人権擁護活動を推進してきました。これからも、各種委員会の活動を拡充していくことが大切であり、政府機関などとの折衝等の場面では、日弁連が、会長を先頭にして、言うべきことを言い、やるべきことをやる、そうして各種委員会の活動を後押しすることが必要です。日弁連はいつも人権擁護活動の中心であるべきです。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1204

刑事法制の改革

by 事務局 | 2023年5月31日 11:55 AM

逮捕直後からの国選弁護人の選任を求めます。

在宅被疑事件にも国選弁護制度が必要です。被疑者国選弁護における弁護人の複数選任の規定(刑訴法37条の5)を見直し、弁護人を複数選任できる事案を広げるべきです。

国選弁護活動における医師等の鑑定費用を支援する制度、国選弁護の後に弁護士が医療・福祉機関等に繋ぐ支援をした場合に報酬や費用を支払う制度など、いくつかの弁護士会で先進的な取組がされていますが、こうした新たな刑事弁護拡充制度を全国に広げる必要があります。

えん罪をただす再審の法整備を求めます。

裁判をやり直して無実の人を救済する再審は、冤罪救済の最後の手段です。しかし、再審の法整備がされていないため、無実の人を無罪にできないという重大な人権侵害が生じています。すでに再審法改正実現本部が設置されていますから、これを継承し、えん罪をただす再審の法整備を求めるとともに、検察官が所持している証拠の全面開示、再審開始決定に対する検察官からの不服申立の禁止・制限を求めます。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1202

平和と人権を守る

by 事務局 | 2023年5月31日 11:54 AM

1、9条を護る

国会において、憲法改正へ向けた動きが活発になっています。憲法改正については、弁護士の間でも意見が分かれており、なかには憲法改正は政治問題であって日弁連が関与する必要がないという意見もありうるところです。

そのようななかで、これまで日弁連が、改憲の動きに対応すべく、会内合意形成のために多大な苦労を重ねていることには、素直に敬意を表します。

しかしながら、憲法改正へ向けた動きが活発になっている現在、もしも国民主権・平和主義・基本的人権という憲法の基本原則を脅かす「改正」が発議されるのであれば、人権擁護団体としての日弁連の立場からより明確により強く反対する必要があります。

9条に対する加憲・改憲など恒久平和主義に関わる「改正」が発議される可能性も高く、改憲案の具体的な危険性を国民に訴えていく必要性がますます高まっているのではないでしょうか。

2、国家緊急権の創設に明確に反対

国家緊急権の創設に対し、日弁連として、明確な反対意見を提出できるよう、早急に会内での合意形成を進めるべきです。

国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対応できない非常事態において、国家の存立を維持するために、憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限です。自由民主党の日本国憲法改正草案には国家緊急権が規定されています。

国家緊急権は、一時的にせよ憲法秩序を停止し、行政府への強度の権限集中と人権制約を伴うものであることから、行政府による濫用の危険性が高いものです。これまでの歴史を振り返ってみても、非常事態の宣告が正当化されないような場合であっても非常事態が宣告されたり、戦争その他の非常事態が去った後も速やかに憲法秩序を回復させることなく人権が侵害されたりしてきた例は枚挙にいとまがありません。このような国家緊急権の創設を許してはなりません。

3、秘密保護法、共謀罪法、安保法制、重要土地等調査規制法等の廃止

日弁連は、従前は別々に設置されていた秘密保護法と共謀罪法の対策本部を解消して1つに統合し、これらを2018年に「秘密保護法・共謀罪法対策本部」としました。しかし、これらの法律は国民の人権を不当に侵害する危険の大きい法律であって、今後とも、秘密保護法、共謀罪法、安保法制、重要土地等調査規制法等の廃止に向けた活動を継続的に展開していく必要があります。

男女共同参画を推進し、多様な弁護士が活躍しやすくする

弁護士会内の男女共同参画を推進します。また、LGBTQ、障がい者への理解を進めるために、弁護士向けの研修を行うとともに、職員や弁護士に合理的配慮を求め、委員会運営や会館のありかたなどの見直しをはかります。

非弁対策の強化

非弁行為は、違法行為であるとともに消費者問題でもあります。弁護士以外が行い得ない法律事務については一般論として、さらに弁護士であっても倫理的に行うべきでない事務については特に、非弁に依頼した市民に最終的に大きな被害をもたらす危険があります。一見、依頼者には非弁に依頼する利益があるように見えますので、その誤解を解くための積極的広報活動が日弁連に求められます。

また、各単位会まかせの非弁案件の処理では、組織的対応として不十分です。日弁連業際・非弁・非弁提携問題対策本部が各単位会をサポートし、小規模会であっても対応できる全国的な体制を作らなければなりません。隣接士業の懲戒制度の不備についての問題点等を協議する士業団体間での協議会の各地開催も検討されるべきです。非弁を許さない士業間の連携を日弁連がリードしていく体制作りを目指します。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1200

意思決定の透明化

by 事務局 | 2023年5月31日 11:52 AM

総会のあり方を改革する

日弁連の総会を改革するべきです。日弁連の最高意思決定機関は総会ですが、総会での意思決定は、派閥工作の末に獲得された多数の委任状の行使により正常に機能しているとは言えません。

そこで、委任状については、1 人の代理人が代理できる人数の大幅な削減、委任事項ごとに賛成と反対を明記することの義務づけなど、委任状行使の在り方を抜本的に見直すべきです。

また、書面投票、インターネットを利用した投票、総会自体のオンライン化など、総会における意思決定の方法についても検討する必要があります(技術的な対応を含めて検討組織を設けて具体的に実現に向けて動くべきです)。

理事会の形骸化を是正する

近年の日弁連執行部は、「理事会内本部」や「対策本部」などの体制を名目として、執行部主導で動くなどし、各種委員会や単位会、一般会員の声に耳を傾けないきらいがあります。たとえば、理事会内本部は、日弁連会長が本部長となり、日弁連会長指名の委員のほか、日弁連理事(各単位会の会長など)が委員となっている組織です。

しかし、日弁連理事が委員に入っていれば良いというものではありません。日弁連理事は、月1回の理事会のときに、直前または当日に分厚い資料を与えられ、事務局から短時間の説明を受け、さらに短時間のうちに質問や意見を述べるだけです。これで地方単位会からの意見が反映されているといえるのでしょうか。

このような現在の日弁連に蔓延している専横的な会務運営、そのひとつの象徴としての理事会の形骸化を抜本的に改める必要があります。

会員ひとりひとりと単位会・委員会の声を受けとめる会務運営

まず、日弁連の委員会や「本部」の構成と議論には、各単位会や各弁連からの意見を反映させるべきです。日弁連の重要な委員会と「本部」については、全ての単位会と各弁連から1人以上の委員が選出されるようにし、各単位会と各弁連で議論されたことが十全に日弁連の委員会や「本部」の議論に反映されるようにすべきです。

また、いわゆる「総次長の壁」問題を解消するべきです。これは、各種委員会が専門的かつ継続的な取組から行おうとする意見書の作成・公表や各種活動に対し、日弁連の事務方である事務総長や事務次長が消極的な対応をし、場合によっては、委員会の活動を妨げてしまう問題です。

このような委員会活動への障害は解消されるべきです。さらに、日弁連の事務機構については、事務次長、嘱託の見直しを含めて、改革するべきです。日弁連の人材の登用については、派閥や登録期や年齢に拘泥することなく、適材適所に徹するべきです。

そして、Web総会の実現、全会員アンケートの実施(そのテーマとしては、適正な法曹人口や司法試験合格者数、弁護士業務の状況などが考えられます。)、法テラスへの苦情集約制度といった新たな施策により、会員ひとりひとりの声を受けとめる会務運営を実現します。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1198

弁護士の就労環境の改善・若手支援

by 事務局 | 2023年5月31日 11:45 AM

弁護士の就労環境の改善

日弁連が実施した「第69期の弁護士就業状況アンケート集計及び分析結果」の自由記載欄には、「ボスのパワハラ、過干渉、会務を実質的にやらせない、弁護士業務以外の負担が大きい、仕事を教えない、外部と交流させない等いわゆるブラック事務所が多いです。このような実態を知らないまま就職してしまい、苦労したり、退職してしまう同期を何人も見ましたし、私もその一人です。」といった悲痛な意見が寄せられていました。

第70期に対する同様の日弁連アンケートにも、長時間労働やパワハラはもとより、民間企業では考えられないようなマタハラが横行しているなど厳しい意見がたくさん寄せられていました。第72期の調査結果でも、「困っていること」に「長時間労働・休みが取れない執務環境」や「叱責や暴言等がある」といった回答が寄せられるなど、弁護士業界にはまだまだパワハラ、セクハラ、マタハラが横行し、働きやすい環境からはほど遠い状況にあります。

日弁連会員専用ホームページの「若手弁護士の皆さんへ 就労環境でお悩みの方へ」でも、暴力やハラスメントがひどい、労働条件・環境やハラスメントがひどい、非弁提携が疑われる事務所、弁護士職務基本規程の問題が疑われるといったケースが紹介されています。

こうした若手弁護士の現状と意見を真剣に受け止めるべきではないでしょうか。これを受け止められず、このまま日弁連が変わらなければ、日弁連も弁護士会も崩壊してしまいかねません。

労働時間の短縮、差別的扱いやセクハラ・パワハラ等の禁止、いわゆる「ブラック事務所」問題など、弁護士の就労環境を改善するための制度的な対応は、日弁連の喫緊の課題です。SOGI(性自認や性的指向など)ハラスメントへの対応と、これを起こさない環境作りも必要です。

若手弁護士の働き方に関する問題については、勤務条件のミスマッチや入所後のトラブルを防止するため、勤務時間、休日休暇、給料・収入、個人事件の受任の有無等、最低限合意すべき事項について定めたガイドラインを策定するべきです。日弁連も、ある程度のハラスメント対応はしていますが、パワハラについては弁護士のための相談窓口がないなど、まだまだ不十分であり、ハラスメント対応の拡充が必要です。

また、ひまわり求人求職ナビが就職活動において活用されていることから、同ナビの記載事項を見直し、たとえば、勤務条件明示書面の交付の有無等の項目を加えるといった工夫をすることも有意義です。

若手・新人の支援・地方定着支援の充実

民事法律扶助と国選弁護の報酬引上げ、手続面も含めた法テラスの改革、非弁対策の徹底、いわゆる「ブラック事務所」対策、就労環境の改善、就業・転職支援、研修の充実、「若手弁護士サポートセンター」の拡充などにより、若手弁護士を支援し、若手弁護士が安心して業務に取り組めるようにします。

組織内弁護士については組織の中で人権擁護の担い手となれるようJILA と連携するなどして独立性をサポートする取り組みを行います。

また、弁護士を増やすだけの政策では、地方で新人・若手弁護士が就職することは困難です。そもそも日本経済全体が大都会集中指向を強めるなかで、都会と地方が給与水準で競争することも困難です。とすれば、新人・若手弁護士が地方を選択する動機付けをしなければ、地方で就職する新人・若手弁護士は増えません。そこで、新人・若手弁護士を物心両面で支えて受け入れる体制、たとえば「チューター制度」などが全国に普及できるよう、日弁連から支援することで、新人・若手弁護士の地方定着支援を図ります。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1191

会費削減と多すぎる会務の見直し

by 事務局 | 2023年5月31日 11:44 AM

会費減額(支出の見直し)

弁護士激増による弁護士の経済的基盤の弱体化により、とりわけ若手を中心に会費の負担感が重くなっています。会員の日弁連への求心力を維持するためにも、重要な政策を行うために必要な支出は行いつつ、削るべき支出を削る不断の努力を行って、会費の減額を検討するべきです。

この点、日弁連は、一定程度会費を減額する検討を進めていますが、その推移を見極めつつ、対応していく必要があります。

多すぎる会務による地方会への加重負担の是正と小規模単位会への補助の拡充

日弁連が、地方会や各弁連、各種委員会、一般会員の意見を大切にするべきことは当然です。

一方で、いまの日弁連から地方会への会務に関する依頼は、地方会の規模や対応力に意を払うことなく、一方的かつ大量に発信されており、なかには何のためにするのかわからない依頼もあります。

そこで、このような悪習を見直して、多すぎる会務による地方会への加重負担を是正するべきです。 そして、全国で人権擁護を使命とする弁護士が活躍できるよう、小規模単位会への補助を拡充するべきです。この点、日弁連は一定の拡充策を進めていますが、近年の弁護士人口の増大に合わせて、さらなる補助制度の改善を図ります。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1189

「 谷間世代」への一律給付の実現と給費制の復活

by 事務局 | 2023年5月31日 11:43 AM

法曹養成は国の責務であり、その費用は国が負担しなければなりません。また、法曹になるためには、司法試験の合格後、相当期間の司法修習に専念することが必要であり、その期間においては原則として他の仕事に就いて収入を得ることが禁止されています。これは、充実した司法修習のために必要なことでもあります。

司法修習期間においては、修習に専念し生活を営むことができるだけの給与が支払われなくてはなりません。敗戦後間もなくの困難な財政状況の時から、給費制の下、司法修習制度が実施されてきたのは、この理念(法曹養成が国の責務であること)に基づくものです。

したがって、修習生が給与を受ける権利は憲法上保障されていると解すべきです。裁判所法を改悪して、司法修習生に実質的な給与を支給する「給費制」を廃止したことは、憲法に反しています。

とくに、新65期から70期の修習生には修習給付金(基本給付金135,000円等)すらも支払われていないのですから、国が法曹養成の責務を果たしていないことが一層明らかです。

そして、法曹養成を国費で賄う制度に戻す必要があります。つまり、司法修習期間を2年間に戻し、その間の生計を成り立たせる給費制を復活するべきです。そのためには国費負担が増えますが、一方で、法科大学院を要件としない法曹養成制度に戻すことで、国費を削減できます。

まずは、「谷間世代」に少なくとも修習給付金相当額が一律給付されるように、立法措置を実現しなければなりません。そして、給費制の復活を求め続けなくてはなりません。そのためには、日弁連執行部が先頭に立ち、全国の弁護士会と弁護士が一丸となって、市民とともに国に対する運動を展開することが必要不可欠です。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1187

法テラス改革を徹底する(刑事)

by 事務局 | 2023年5月31日 11:42 AM

国選弁護報酬の引き上げと負担軽減

刑事弁護は弁護士でなければできない仕事であり、その報酬の問題は、弁護士の収入の問題にとどまらず、弁護士の仕事の適正評価の問題でもあり、弁護士の矜持の問題でもあります。そして、国選弁護の報酬を拡充していくことが、人質司法からの脱却(勾留等に対する準抗告等、保釈のためのさらなる活動等)、入口支援への取組(更生支援等)といった、国選弁護のさらなる拡大と充実化に資することとなります。

ところが、国選弁護の報酬は低廉であり、それにとどまらず、①被疑者国選での努力が報われず(準抗告の申立により勾留延長決定の取消等を得ても報酬加算がないこと、接見禁止解除の成果加算がないこと、基礎報酬・多数回接見加算の報酬が低いこと、認定落ち加算がないことなど)、②不起訴事件に至る努力が報われず(「嫌疑なき不起訴」を獲得した場合や、福祉との連携等の「入口支援」により不起訴とされた場合の報酬問題など)、③被告人国選での努力が報われません(起訴後の多数回接見が一切加算されないこと、基礎報酬が安いこと、保釈の特別加算報酬が安いこと、保釈は1回しか考慮されないこと、追起訴加算報酬が安いこと、実質一部無罪加算がないこと、被疑者国選から被告人国選への継続減算がされることなど)。

それどころか、実費すら回収できません。例えば、謄写費用が否認事件を除いて200枚までは支払われないこと、通訳費用の立替え払いを余儀なくされること、遠距離接見交通費・出張旅費等についての硬直的な運用、当事者鑑定費用が支払われないことなどです。

しかも、国選費用請求期間も、あまりに短期間です。 そこで、日弁連会長が積極的に声明等により社会に意見を発信していくとともに、日弁連内に各単位会から最低1人の委員が参加し、会長を本部長とする「対策本部」を設置して情報を集約し、日弁連が一体となって、そして全国の弁護士会と弁護士が一丸となって、前記のような運動に邁進できる体制を構築するべきです。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1184

法テラス改革を徹底する(民事)

by 事務局 | 2023年5月31日 11:41 AM

(民事法律扶助報酬の適正化、運営の合理化)

日本司法支援センター(法テラス)は、法務省の管轄下にあり設立当初から官僚的運営が危惧されていましたが、現在のあまりにも低額で不合理な報酬のあり方を見直し、民事法律扶助の報酬(及び実費)を引き上げることを、日弁連の重要課題にするべきです。

2023年3月3日の日弁連臨時総会で「民事法律扶助における利用者負担の見直し、民事法律扶助の対象事件の拡大及び持続可能な制度のためにその担い手たる弁護士の報酬の適正化を求める決議」は成立しました。利用者負担の見直しや対象事件の拡大はもちろん大切ですが、一方で、法テラスの報酬が不当に低廉であることのアピールは足らず、また、法律扶助の申し込みの資料収集等を弁護士にさせていることや、依頼者側の事情による途中解除の場合でも着手金を返還させられること等々といった不合理な運営に対する批判は、ほとんどみられませんでした。

法テラスの報酬が低廉にすぎること、法テラスの運営が不合理であること、このままでは法テラスを担う弁護士が疲弊してしまって法律扶助を継続できないおそれがあることについて、日弁連は、全国の会員の意見・苦情を集約し、これを背景として法テラスと協議すべきですし、その協議の内容を全国の会員に開示すべきです。さらには、その内容を広く社会にアピールし、世論を味方につける努力もしなければなりません。

利用者負担の見直し、対象事件の拡大、報酬の引き上げ、不合理な運営の改革は、すべて同時に実現されなければなりません。報酬の引き上げや不合理な運営の改革が置き去りにされるようなことがあってはならないのです。

そのためには、日弁連会長が先頭に立ち、全国の弁護士会と弁護士が一丸となって闘う必要があります。

なお、民事法律扶助報酬の引上げのための予算の問題については、過去の日弁連の運動を参考にする必要があります。例えば、弁護士費用の敗訴者負担制度を撥ね返したときや、司法修習生給費制の1年延長のときの運動や修習給付金制度創設のときの運動のように、法律扶助のエンドユーザーである市民や、社会問題に取り組む市民団体と連携し、さらに、全国での署名活動、与野党の国会議員への働きかけ、地方議会からの意見書提出の働きかけ、院内集会やシンポジウムの開催などを通じて世論喚起することが必要です。

そこで、日弁連会長が積極的に声明等により社会に意見を発信していくとともに、日弁連内に各単位会から最低1人の委員が参加し、会長を本部長とする「対策本部」を設置して情報を集約し、日弁連が一体となって、そして全国の弁護士会と弁護士が一丸となって、前記のような運動に邁進できる体制を構築するべきです。

声を上げなければ改革は永遠に実現しません。政府との摩擦を恐れず、日弁連として、言うべきことは正々堂々と主張するべきです。持続可能な人権擁護活動のために、10年後、20年後、そして40年後も50年後も弁護士が精一杯元気に人権擁護活動に取り組んでいけるようにするために、日弁連は、改革の実現に向けた運動を強力かつ継続的に展開していかなくてはなりません。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1182

弁護士会として、IT「本人サポート」を提供しない。

by 事務局 | 2023年5月31日 11:40 AM

日弁連執行部は、民事裁判のIT化に関して、当事者本人がITを利用した本人訴訟ができるよう、弁護士会がサポートを提供しようとしています。2019年には「民事裁判手続きのIT化における本人サポートに関する基本方針」を定め、2022年5月20日には「民事訴訟法等の一部を改正する法律についての会長声明」を発し、「IT技術の利用が困難な本人訴訟の当事者をサポートする体制の整備」に取り組んでいくことを発信しています。

しかし、当事者本人にはIT利用を強制されていませんから、従来通りに紙を使った裁判ができます。それなのに「本人サポート」を提供してIT利用に誘導するときは、当事者本人は、サポート費用の負担、IT機器の不具合や操作ミスのリスク、電子的な通知を見落とすリスク等々、必要のない負担とリスクを負うことになります。これでは、弁護士会が消費者被害を作り出すようなものです。

日弁連は、2019年に「基本方針」を定めたときには「司法アクセスの充実や非弁活動の防止の点からも,この段階で基本方針を明らかにすることが必要」としながら、いまだに司法アクセスの充実や非弁活動防止のための方策も示していません。実際、日弁連が「本人サポート」を提供したからといって非弁活動を防止できるものではありません。むしろ、日弁連と他士業が競って「本人サポート」を広報して本人をITに誘導し、ITを利用した本人訴訟が増加すれば、それが非弁活動の温床になってしまいます。

また、日弁連は、「基本方針」を定めた際の理事会では、できる単位会ができる範囲でサポートを提供すれば良いとしていましたが、いまだに、どの単位会がどのようなサポートを提供できるのか等についての意見照会すらしていません。

弁護士や弁護士会にとっても、負担が増えるだけではなく、IT機器に習熟していない弁護士が、しかもサポートの内容すら曖昧なままに「サポート」を提供しようとすれば、弁護士の本来業務とまったく関係のないトラブルに巻き込まれます。また、弁護士会が「本人サポート」を提供し、他士業と競って広報するときは、ただでさえ減少傾向にある弁護士の訴訟業務がさらに減少します。

弁護士会が「本人サポート」を提供することは、弁護士にとっても国民にとっても不利益でしかありません。

日弁連は、直ちに政策を転換し、自らITを利用できない当事者本人が「サポート」を受けてまでIT利用する必要がないことを社会にアピールすべきです。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1180

法科大学院制度の誤りを正す

by 事務局 | 2023年5月31日 11:39 AM

司法改革では、弁護士激増と「法科大学院を受験資格とする制度」がセットで導入されました。しかし、時間とお金がかかりすぎる法科大学院を司法試験の受験資格とセットにすることは、法曹養成制度として重大な欠陥を有していると言わざるを得ません。既に法科大学院は廃止や募集停止が相次ぎ、現在学生を募集している法科大学院の所在地は13都道府県に過ぎず、かつ東京に集中しています。法科大学院に行ける条件のある人は限られ、また社会人に職を諦めるリスクを強要することにもなり、多様性にも反します。

また、「法科大学院改革」については、未習者割合の撤廃は多様性の理念を喪失させ、法曹コースの創設は多様性にも「プロセス教育」にも反し、在学中受験は「プロセス教育」に明確に反するなど、自己矛盾をきたしています。

とすれば、いまや、法科大学院を司法試験の受験資格として強制する合理性はありません。法科大学院に入学しなくとも司法試験を受験できるようにするべきであり、法科大学院で学ぶことも別の形で学んで司法試験を受験することも、自由な選択ができるようにすべきです。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1214

弁護士人口増加のペースを緩和する

by 事務局 | 2023年5月31日 11:38 AM

(司法試験合格者数を1000人以下に)

「司法改革」の名の下にはじまった弁護士激増政策は、2015年6月30日、政府の法曹養成制度改革推進会議決定により、司法試験合格者年間1500人以上を維持するとされ、日弁連は、2022年3月17日、「法曹人口政策に関する当面の対処方針〜司法試験合格者数の更なる減員に関する検証結果〜」(以下「当面の対処方針」といいます。)をとりまとめ、この年間合格者数を、事実上、追認しました。

司法試験合格者数が年間1500人であれば、毎年、約1000人の弁護士が増加することになり、この人数は、北海道弁連(4会)または東北弁連(6会)の合計会員数に匹敵します。つまり、毎年、北海道弁連または東北弁連がひとつずつ増えていくようなものです。

もう少し長い期間でみると、2000年には1万7126人だった弁護士数が、2023年2月には、すでに約4万5000人を超えており(約2.63倍)、2029人には5万人を超え、2039年には6万人を超え、2049年には6万4000人を超えることになります(日弁連ホームページ及び弁護士白書)。

日本の人口は減少の一途を辿っていきますから、人口が減少し続けていくなかで、弁護士だけが増え続けていくことになります。これは、ひとつの業界としてはありえない、異常な事態です。

訴訟事件は減少しており、新たな業務が増えているとはいっても微増または一部にとどまり、弁護士の急増に追いつくようなものではありません。そのため、弁護士は激しい競争にさらされています。

弁護士は民間の自営業者であって、売上から事務所経費をまかない、家庭を守り子どもを育て老後の準備もして、場合によっては奨学金や修習貸与金を返還し、生活していかなければなりません。激しい競争にさらされ、一方で、日弁連執行部からは「弁護士の責務」を求められます。

このような生活のなかで、基本的人権を擁護し社会正義を実現するという弁護士の使命を全うできるでしょうか?

しかも、弁護士の稼働年数は43年と想定されていますから(弁護士白書)、今年の新入会員は40数年間、弁護士を続けることになります。それなのに「当面」のことしか考えない「当面の対処方針」は無責任です。

弁護士激増政策を見直し、弁護士人口増を緩和するため、司法試験合格者数を速やかに年間1000人以下にするべきです。司法試験合格者数を年間1000人以下にしても弁護士数が減少に転じるわけではありませんが、増加のペースを緩やかにすることができます。

なお、地方会への新人弁護士の登録が減っていると言われますが、これを弁護士人口増加で解決することはできず、地方会での登録を後押しするための制度的支援や、弁護士の需給マッチングといった別の政策が必要です。

日弁連は、「当面の対処方針」を見直し、会員や単位会による議論を尽くして、弁護士の将来を見据えた、法曹人口政策に関する方針を定めるべきです。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1178

会員の意見を汲み取る会務運営のために

by 事務局 | 2023年5月30日 5:10 PM

日弁連は、会員による自治組織であり会員の支払う会費収入で成り立つ組織であるのに、会員の意見を本当の意味で汲み取っていないという現象が生じています。

変えよう!会では、このような日弁連の不合理な在り方を変革して、本当の意味で日弁連に会員の意見を反映させることを重要な政策としています。

派閥工作による総会の在り方を変えるためにできることがあります。

日弁連の在り方に疑問を持っている方、ぜひご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=UTLlDL2XvTM

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1165

なぜ地方単位会に弁護士がこないのか?

by 事務局 | 2023年5月30日 5:10 AM

弁護士人口(司法試験合格者数)を減員すべきという主張に対しては「地方単位会に弁護士がこなくなっているのに合格者数を減らせばますます来なくなってしまうのでは?」という反対論や疑問が出されることがあります。

この疑問について、変えよう!会代表の及川智志弁護士が答えます。

ぜひご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=–NjhxS5WzA

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1167

会員の意見を汲み取る会務運営のために

by 事務局 | 2023年5月20日 1:17 PM

日弁連は、会員による自治組織であり会員の支払う会費収入で成り立つ組織であるのに、会員の意見を本当の意味で汲み取っていないという現象が生じています。

変えよう!会では、このような日弁連の不合理な在り方を変革して、本当の意味で日弁連に会員の意見を反映させることを重要な政策としています。

派閥工作による総会の在り方を変えるためにできることがあります。

日弁連の在り方に疑問を持っている方、ぜひご覧ください!

https://www.youtube.com/watch?v=UTLlDL2XvTM

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1280

なぜ地方単位会に弁護士がこないのか?

by 事務局 | 2023年5月19日 1:14 PM

弁護士人口(司法試験合格者数)を減員すべきという主張に対しては「地方単位会に弁護士がこなくなっているのに合格者数を減らせばますます来なくなってしまうのでは?」という反対論や疑問が出されることがあります。

この疑問について、変えよう!会代表の及川智志弁護士が答えます。

ぜひご覧ください!

https://youtu.be/–NjhxS5WzA

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1277

6月24日に東京で、フォーラム23 「弁護士ひとりひとりのための日弁連に

by 事務局 | 2023年5月15日 5:14 PM

6月24日に東京で、フォーラム23 「弁護士ひとりひとりのための日弁連に」を開催します。

「変えよう!会」の政策、これからの司法制度や日弁連の活動課題等について、一緒に考えませんかZOOMによるご参加も可能です。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1170

5分でわかる 弁護士激増はこのままでよいのか?

by 事務局 | 2023年5月11日 11:50 PM

日弁連は、国民人口の大幅かつ確実な減少傾向に拘わらず、弁護士人口を激増させる政策に固執し続けています。

司法試験合格者数を少なくとも1000人以下に減員し、需要にみあった供給に政策を転換する必要があります。

弁護士人口の問題は、すべての弁護士の将来共通する問題であり、かつ、「弁護士」という職業に課された職責に大きな影響を及ぼすものです。

変えよう!会は、若手弁護士の将来と「弁護士」の職責を護るため、現在の日弁連の弁護士激増政策に強く反対します。

https://youtu.be/Knmp91zb1yc

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1126

民事訴訟IT化における「本人サポート」何が問題か?

by 事務局 | 2023年5月11日 8:58 AM

日弁連は、民事訴訟IT化に伴い、弁護士会が「本人サポート」をすることに前のめりになっています。

しかし、本当にそのような「サポート」をする必要があるのでしょうか?

本人はこれまでどおり、紙媒体で裁判をすればいいだけではないのか?

弁護士会や個々の弁護士の事務負担はどうなるのか?

非弁業者の参入を招くのでは?

すこし考えただけで、様々な疑問が浮かんできます。

日弁連が推進する「本人サポート」について、考えてみませんか?

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1124

5分でわかる 変えよう!会代表の及川智志ってどんな人?(弁護士編)

by 事務局 | 2023年5月9日 1:24 PM

変えよう!会の代表及川智志とはどんな人なのか?弁護士としてどんなことに取り組んできたのか?

及川智志は、1人のマチ弁として弁護士の職責を守りたいと考え、変えよう!会の活動に元気に取り組んでいます。

わたしたちと一緒に日弁連を変えませんか?

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1118

5分でわかる 変えよう!会代表及川智志ってどんな人(人となり編)

by 事務局 | 2023年5月9日 1:21 PM

変えよう!会の代表及川智志(おいかわ さとし)は、バイクと猫好きのおじさんです。

生粋の弁護士ではなく、もともと異業種でサラリーマンをしていました。

弁護士になった動機は「転職を繰り返して行き詰まったから」。

そんな普通のおじさんの及川さんが、千葉県弁護士会の会長になって、日弁連理事会で目にしたのは・・・?

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1116

5分でわかる。変えよう!会はなにを変えたいのか?6つの重点政策概要

by 事務局 | 2023年4月26日 9:07 PM

変えよう!会は、日弁連のなにを変えたいのか?6つの重点政策を及川代表が語ります。ぜひご視聴ください。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1113

2023年3月31日、大阪府で、有志の弁護士会員の方々と、意見交換会を行いました!

by 事務局 | 2023年4月6日 10:42 PM

2023年3月31日に,変えよう!会代表の及川智志ほか支援者の弁護士と大阪府の弁護士会員有志の方々との意見交換会を開催させていただきました。

リアル+オンラインでの会議で実施し、ベテランから若手弁護士まで多数の方に幅広くご参加頂きました。

①法曹人口問題、②法曹養成制度の問題、③法テラスの問題などについて、率直なご意見をいただき、有意義な意見交換となりました。

いただいたご意見のうち、いくつかのご意見の要旨をご紹介します。

【及川智志代表 あいさつ】

2012年宇都宮日弁連会長時代に司法試験合格者を年間1500人に減員することを求める提言があった。それから10年経って、年間1500人がほぼ達成された。最近は年間1400人台になっている。2012年提言では「1500人からの更なる減員」については検証しつつ対処とされていたところ、検証した結果が、配布した2022年3月17日付け「検証結果」では「更なる減員を提言する状況にない」という結論になってしまっている。

しかし、「検証結果」には疑義がある。たとえば、全国の裁判所の全新受件数は4割以上減少しているのに「変わらない」としていたり、訴訟外の業務が拡大しているとしていたり。企業内弁護士が年間200~300人くらい増えている(合計3000人近くになっている)。5大事務所の新人採用数が年間100人くらい増えている。しかし、訴訟外業務が拡大しているというのはその限度ではないのか。また、「検証結果」は、司法基盤整備の諸課題のため、弁護士増が必要という。

「検証結果」には30~40年後を考える長期的視点がない。

手続的な問題としては、単位会への意見照会で、27もの単位会が反対ないし賛成しないとしたのに、日弁連はこの「検証結果」に基づく提言を強行した。

司法試験合格率は2016年の23%が6年で2022年に46%に倍増した。

民事司法改革の総会決議が3月にあり、それがどこまで進むのか、注視する必要がある。

【法曹人口・弁護士の偏在、法曹養成問題】

・都市部に弁護士が集中している。

他方、地方の会費が高すぎるので、地方は新人に本当に入ってもらいたいのか疑問に思う。

・法科大学院は都市部の限られた場所に集中している。そうすると大都市での生活基盤ができている。人間は全然知らないところには行かない。また修習期間が短くなった。実務修習地の縁も薄くなっている。修習前に内定も出ている。これらが新人が大都市に集中する原因ではないか。

・都市偏在は日本全体の人口問題。弁護士に限ってではない。

弁護士人口増やしても地方には行かない。

弁護士人口の増員ではなく、公設事務所をつくるなどの対応が必要。

・大きな事務所に事件が集中している。

・本来、採算が合わなくても気の毒な人の事件を受任して救いたいが、採算の合わない事件は受けられない弁護士が増えている。

そういう人がいろんな弁護士のところをたらいまわしになって相談に来るが、自分もこのような流れには逆らえなくなるのではないかと思い始めている。

・弁護士の矜恃をもって弁護士をやろうという人と(このような過剰増員の状況では)やっていられないという人とのジレンマにおかれているのではないか。

・今の競争は「いい仕事をする弁護士が生き残る」というふうにはなっていない。

・(報酬水準が低額で)採算の合わない法テラスを拡充したところでどうなるのかと思う。

・日弁連が積極的に広告を打っているからか、弁護士を使わない方が早く解決につながるのではないかと思われる相談案件の割合が増えているように感じる。

・本気で「自由競争」ということであれば、弁護士は、公益活動など止めて金儲け主義に走ることを認める以外にはない。

・利用者が弁護士の仕事ぶりを理解してきちんと評価できないと自由競争は成立しない。

・肌感覚からして仕事は減っているが、ある弁護士からは手持ちの事件数が「遺産分割200件、交通事故500件」といった話をきいて驚いた。広告でかなり事件が集中しているのかどのようにしてこんな事件数を抱えられるのか、定型的処理をしているのかもしれないが、それでも限界があるのではないか。

・弁護士は斜陽産業である。

・司法試験は平均点から50点も低い人まで受かっている。合格時の平均的な質は下がっているとおもう。

・裁判官の質も低下している。判決もコピペで誤字まで同じだったという例がある。廃棄すべきでない事件記録の廃棄についても極めて問題である。

【法テラス問題】

・最近、国選も民事法律扶助も契約をやめた。

ボランティアの強制である。日弁連は、低額な報酬水準などの問題に何も戦っていない。

・なぜ強制加入団体なのか、何故弁護士自治が必要なのか疑問に思う。

・法テラス事件は、独立したばかりの事務員のいない弁護士には受けにくい。

・これから法テラス事件の担い手がなくなるのではないか。

報酬が低額で割に合わないし、報告書等書類作成が煩雑すぎる。

【及川智志代表 まとめ】

弁護士の過剰供給によるプロフェッションモデルの転換と町弁絶滅プロセスの進展について強い危機感を持っている。弁護士は医師や聖職者とならびプロフェッションであるとされ、高い専門性、独立性、公益性が求められてきた。しかし、弁護士激増により、プロフェッションではなく、弁護士がただの法律サービス提供業者になりつつある。

また、都会の巨大事務所が大量集客、大量処理により利益を上げるために地方の法律需要を吸い上げている。そのため、自由と正義を支えてきた町弁が絶滅しつつある。

こうした状況を変えなくてはならない。

そのためにみなさまのご理解とご支援をいただきたい。

大阪会の皆さんからは、会員の皆さんが、弁護士人口の過剰増員による「自由競争」の在り方についての疑義、現在の法曹養成制度、法テラスの問題(特に不合理な報酬の低額さ)について、問題意識をもっていることを強く感じます。

現在の、日弁連の取組ではいずれも極めて不十分なところであり、このような声が挙がるのももっともです。

こうした会員のご意見に,日弁連はきちんと応えていく必要があります。

ご参加頂いた皆さま、本当にありがとうございました!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1107

2023年3月31日、兵庫県で、有志の弁護士会員の方々と、意見交換会を行いました!

by 事務局 | 2023年3月31日 5:59 PM

2023年3月31日に,変えよう!会代表の及川智志ほか支援者の弁護士と兵庫県の弁護士会員有志の方々との意見交換会を開催させていただきました。

リアル+オンラインでの会議で実施し、20期台のベテランから70期代の若手弁護士まで幅広くご参加頂きました。

①法曹人口問題、②法曹養成制度の問題、③法テラスの問題などについて、率直なご意見をいただき、有意義な意見交換となりました。

いただいたご意見のうち、いくつかのご意見の要旨をご紹介します。

【法曹人口、法曹養成問題】

・自分は1800名くらいのときに司法試験に合格したので、そのときの合格者数より下げろとは言いにくい。

・「司法試験合格者数を1000人にすべき」と言われるとそれより下で受かった人は遠回しに落ちろと言われている様な気がする。

・合格率で話をした方がよい。現在の45%という合格率はさすがに高すぎる。

・予備試験をもっと広げても良いのではないか。ロースクール賛美には賛成できない。

・将来に対しては「不安」しかない(若手会員)。

・若手は誰が日弁連執行部となっても何も変わらないと思っている。

・今や司法試験は「資本試験」、どれだけ予備校に資金をつぎ込めるかが合否を分かつ。

・ロースクールにはもともとあまり存在意義を認めていなかった。

・合格できなかった人のことも考えないといけない。

・ロースクール修了が、司法試験の受験要件でなくても良いと思う。

・ロースクールは選択肢の一つとしてあっても良いと思うが、弁護士になってからロー スクールに行くのが合理的だと思う。

・司法試験に受かる前だと、ロースクールで専門的な授業をしても司法試験科目でない限り、聞く精神的余裕が持てない。

・司法試験合格者数1000人ということよりも理念や趣旨の点を押し出していくべきではないか。

例えば、弁護士の過剰供給が続き需給バランスが崩れると弁護士がお金儲けに走るようになってしまう。そういう事態が人権侵害を引き起こす、といった形で。

・事件数は、やはり減っていると思う。

・本当に地方に法的需要があるのか。

・(弁護士報酬によって)小遣い稼ぎの仕事やコスパの良い仕事を優先的に引き受けしてしまうようになっている。

・(過当競争になっていることに加え、法テラスの報酬水準が低額であるため)「法テラスで」と言われると断らざるを得ない。

・このままの状況で、将来、自分のやりたい(人権擁護の)仕事がやれるのか心配。

兵庫会の皆さんからは、会員の皆さん、とりわけ60期台、70期台の若手の皆さんが、弁護士人口の過剰増員や現在の法曹養成制度、法テラスの問題(特に不合理な報酬の低額さ)について、問題意識をもっていることを強く感じます。

現在の、日弁連の取組ではいずれも極めて不十分なところであり、このような声が挙がるのももっともです。

こうした会員のご意見に,日弁連はきちんと応えていく必要があります。

ご参加頂いた皆さま、本当にありがとうございました!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1097

2023年3月30日、宮崎県で、有志の弁護士会員の方々と、意見交換会を行いました!

by 事務局 | 2023年3月30日 6:06 PM

2023年3月30日に,変えよう!会代表の及川智志ほか支援者の弁護士と宮崎県の弁護士会員有志の方々との意見交換会を開催させていただきました。

リアル+オンラインでの会議で実施し、大ベテランから60期代の若手弁護士まで幅広くご参加頂きました。

①民事裁判のIT化と本人サポート問題、②法テラス(低額な報酬等)の問題、③法曹人口問題、④②と③の関係性、⑤日弁連の政策実現の継続性などについて、率直なご意見をいただき、有意義な意見交換となりました。

DSC_0673

いただいたご意見のうち、いくつかのご意見の要旨をご紹介します。

【法曹人口問題、変えよう!会の政策実現について】

・司法試験合格者数について「1000人以下」を目指すといっても、「どうやるのか」ということを考えないといけない。これを実現するには会員の相当多くの声がないといけない。全会員の半分以上が1000人以下という声、会員のエネルギーが必要。

日弁連を変えないといけない。どうやって変えるのか。

変えるだけの組織を作る、また、全会員の合意を白日の下に出す、アンケートも重要だが、本音が出るようなアンケートを全会員からとることが重要だと考える。

・変えよう!会の「六つの重要政策」について、どういう過程で、どう実現するかを提示しないといけない。

「こうやったらできる」というのを会員に示さないとインパクトがない。

・法曹人口問題は若い弁護士が、もっとも影響を大きく被っている切実な問題。

だからこそなんとかしたいと思っているが、若い人が表立ってアピールすることについて躊躇しているのではないか。そのエネルギーをどれだけ日弁連内でくみ取っていけるか。

・現状、日弁連会長の任期である2年間では、政策実現が中途半端な形で次の執行部に行くようになってしまっている。その点をどうやって政策実現を継続していくのか。

変えよう!会の政策についても、短い期間で6つもの政策をやり切ることは難しいのでそこを考えて欲しい。

・新司法試験の理念自体は正しい部分もあったと思う。

(及川代表 コメント)

日弁連の法曹人口問題についての「検証結果」について説明。

「さらなる(司法試験合格者数の)減員を提言しなければならない状況にはない」

→ここには、国民人口減少といった要素についての長期的な視点がない。

日弁連の各単位会に対する意見聴取でも反対・賛成しないという会が27会で過半数を超えていた。それにも拘わらず、このような「検証結果」になってしまった。

2022年の司法試験の合格者は1403人で、新試験導入以降、過去最少だが、合格率は約46%もの数値になっている。

合格者1500人(以上)政策を続けると、毎年弁護士が1000人ずつ増えていく。

10年でさらに1万人も増える計算となる。

宇都宮日弁連会長の時に、法曹人口の対策本部ができた。

その構成も、各単位会から一人は入るようにした。

過激な意見を言う人も入って平場で議論できる組織だった。

しかし、現在の実現本部は、傍聴すらできず、しかも会長指名の委員しか入れない。

もっと会員一人一人の意見が反映される必要あり。

全会員アンケートも実施すべき。

単位会でも「1000人以下決議」が、挙がっている。

千葉も。埼玉は700人。他会でも同様に決議を上げていく必要がある。

きちんと反対の声を単位会から上げていけば、合格者減員にかじを切るべきだという 必要あり。

現在の主流派出身の執行部ではこの法曹人口問題についての政策転換はできない。

日弁連の政策については、「つないでいくこと」と「転換していくこと」の双方が必要。

「法テラス改革」は現在、小林会長がやっているので継続していく。

「谷間世代への一律給付」もつないでいくべきこと。

転換すべきは司法試験合格者数、法曹人口政策。

長期的な視点で政策転換し、司法試験合格者数は1000人以下にすべき。

この問題は日弁連が動かないと、だれも変えてくれない。

会員の無力感があふれている。

一人ひとり、単位会の声が大事にされているという手ごたえが必要。

WEB総会は検討されているが、変えよう!会の政策として実現する。

WEB総会や全会員アンケートは、会員を覆っている無力感から脱するカギの1つだと思う。法テラスについてもWEB苦情箱を設けて、日弁連が意見をぶつけていくようなこともありうる。

【民事裁判のIT化 本人サポート問題について】

・本人訴訟は紙媒体でやりたい人は、紙媒体でできるので、弁護士会がITのサポートをする必要はないとおもう。

日弁連の姿勢は、司法書士会への対策が本音ではないか。司法書士に仕事を取られないようにという日弁連の姿勢、「ポーズ」ではないか。

・日弁連の会議ではなかなか慎重論が通らない。

「形式サポート」なのか「実質サポート」なのかを、日弁連は意図的にあいまいにしている。自分は、当然「形式サポート」のみだと思っていたが、日弁連はそこをあいまいにしている。司法書士会も「形式サポート」と言いながらも、内実が非弁行為になってしまうことを気にしている。

このままだと「実質サポート」が絶対に入ってくる。

WGで出ている議論は、セントラルキッチン方式で日弁連でやる方法、もうひとつは各単位会でやるという方法。決着がついていない。

・単位会によっては絶対に(本人サポートを)やらないというところもある。

隣の単位会に振るという話や弁連がやるという話もあるのかもしれないが実際には難しい問題がある。

(及川代表 コメント)

日弁連はポーズかもしれないが、最高裁の方は着々と動いている。

きちんと弁護士会としての態度を示さないといけない。

どこまでの「サポート」をするのか。

「実質サポート」になると弁護士以外がやると非弁行為になりかねず、法律事務の委任とどこが違うのかということになってくる。

「形式サポート」だったら、弁護士がやる必要はない。

弁護士(会)がやる場合、本当に「形式サポート」で収まるのか。

ご本人の属性によっては、弁護士会に不合理なクレームが殺到する可能性もある。

【法テラスの問題 報酬 手続】

・法テラスは方針変更の際の返金の問題、手続の手間が煩雑すぎたり、弁護士報酬の水準

が安いというイメージがある。法テラスがもっと使いやすく、弁護士報酬も上がるとよい。

・健康保険のように差額を国費で負担するなどもありうると思う。

基準が明確ではないのでトラブルになることもある。

・現状の報酬基準だと、任意整理8社と破産8社では任意整理の方が弁護士報酬が高い。破産で途中で辞任になると、着手金が返金となってしまう問題がある。

・法テラス事件が8~9割という地域では、それで弁護士が生活できなければ無理。

地方で法テラス事件しかなければやっていけないので新しい会員が入ってこない。

法テラスの件数が多いというのは、必要性があるということだが、報酬の問題を同時にみないといけない。

・法テラスの弁護士報酬の水準を上げると本人負担が増えるので、国費負担が必須。

今の報酬水準では若手には厳しい。

(及川代表 コメント)

先日(3月3日)の日弁連臨時総会で決議が採択された。

政府に対して予算を求めていくのが小林会長の方針。

ひとり親の養育費について法テラスの立替がなく弁護士が回収することになっていたが、法テラスが立替払いして本人は分割になった。

溜まっていた養育費の回収をした場合でも、一括償還で手元に残らないような事態をなくす必要がある。

「資力回復困難要件」を満たさないと償還免除にならなかったが、ひとり親で小さい子供を抱えていたら免除になった。法務省がその方向で動いている。日弁連の対策本部で勉強会をしていて、一番わかりやすいひとり親対策について小林会長になってから勉強を始めた。この部分については成果は上がっている。

給付制にしたら今ある償還金110億円の分をどうするのか。

報酬基準を上げるともっとお金が必要になる。

実現可能性、継続可能性は不明。

発想の転換が必要で、エンドユーザーの国民と日弁連が組んで、本人の償還負担を軽くして弁護士費用も高くせよという声をあげていく必要がある。

お話をお聞きしていると、会員の皆さんが、弁護士人口の過剰増員に日弁連が消極的であることやIT化の「本人サポート」についての懸念、法テラスの問題(特に不合理な報酬の低額さ)への危機意識を強く感じます。

いずれも、変えよう!会でも、重要な問題として捉えている問題です。

そして、現在の日弁連ではいずれも取組が極めて不十分なところだとおもいます。

こうした会員のご意見に,日弁連はきちんと応えていく必要があります。

ご参加頂いた皆さま、本当にありがとうございました!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1101

2023年3月27日 東京都 意見交換会を行いました

by 事務局 | 2023年3月29日 3:18 PM

2023年3月27日、東京都で、有志の弁護士会員の方々と、意見交換会を行いました!

2023年3月27日に,変えよう!会代表の及川智志ほか支援者の弁護士と東京都の弁護士会員有志の方々との意見交換会を開催させていただきました。

リアル+オンラインでの会議で実施し、ベテランから60期代の若手弁護士まで幅広くご参加頂きました。

①法曹人口問題、②法曹養成制度の問題、③法テラスの問題、④高額な弁護士会費の引き下げの問題、⑤若手の地方定着支援の問題などについて、率直なご意見をいただき、有意義な意見交換となりました。

いただいたご意見のうち、いくつかのご意見の要旨をご紹介します。

【法曹人口、法曹養成問題】

・自分も社会人経験を経て弁護士になったが,法科大学院は未修者に不誠実ではないかと思う。裁判官の新規採用が定員割れしているのは、司法試験合格水準の低下の表れだと思う。

・弁護士が増えすぎると人権活動ができなくなるという増員制限派の言い分と,弁護士の仕事は増やせるという増員派の言い分があるが,どのあたりがバランスがいいかで決めるしかないと思う。

・現状だと、弁護士の経済的裏付けがなくなって魅力のない弁護士業界になっていることを考えると弁護士の数は多すぎるかもしれない。

・大手の事務所から独立して、街弁の苦労がわかって考えが変わった。仕事を取るのはとても大変。合格者1,000人以下に賛成。

・司法試験合格者を減らしても弁護士が減るわけではないことの理解が深まっていないのではないか。

・法科大学院はお金がかかる。法曹の志望者が少ないと平均的な質が落ちるのは当然ではないか。

・儲からない仕事に優秀な人は来ないのが現実。

・インハウスローヤーとしても,この状態(弁護士人口が過剰な状態)では定年後に街弁をやることができないので,街弁の状況には関心がある。

・旧司法試験制度に戻してほしい。

【弁護士会の在り方など】

・会費引き下げについては、会員の関心が高いと思う。

・弁護士会が、お金を使ってCMをやるのは無駄遣いだと思っている。

【法テラスの問題】

・少年事件をやって法テラスに不服申し立てをしたが,3,000円アップしただけで徒労感を感じた。相弁護人の若手弁護士は手間をかけるのが煩瑣であると言うことで不服申し立てをやらなかった。

・法テラスは扶助協会の頃から真水の援助金額はあま変わってないのではないか。余計なところにお金を使っている。

・今後は扶助の収入・資産の基準を厳しくして対象事件を絞って,償還不要などにする方向性がよいのではないか。

・法テラスの低い弁護士報酬アップは会員の関心が高いと思う。

・現状の法テラスには透明でないところがある。

【変えよう!会の活動について】

・FAXニュースで意見発信をするのはよいとおもう。

・若手弁護士の地方への定着支援はもっと打ち出していいのではないか。

お話をお聞きしていると、会員の皆さんが、弁護士人口の過剰増員や現在の法曹養成制度、法テラスの問題(特に不合理な報酬の低額さ)について、問題意識をもっていることを強く感じます。

現在の、日弁連の取組ではいずれも極めて不十分なところだとおもいます。

こうした会員のご意見に,日弁連はきちんと応えていく必要があります。

ご参加頂いた皆さま、本当にありがとうございました!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1093

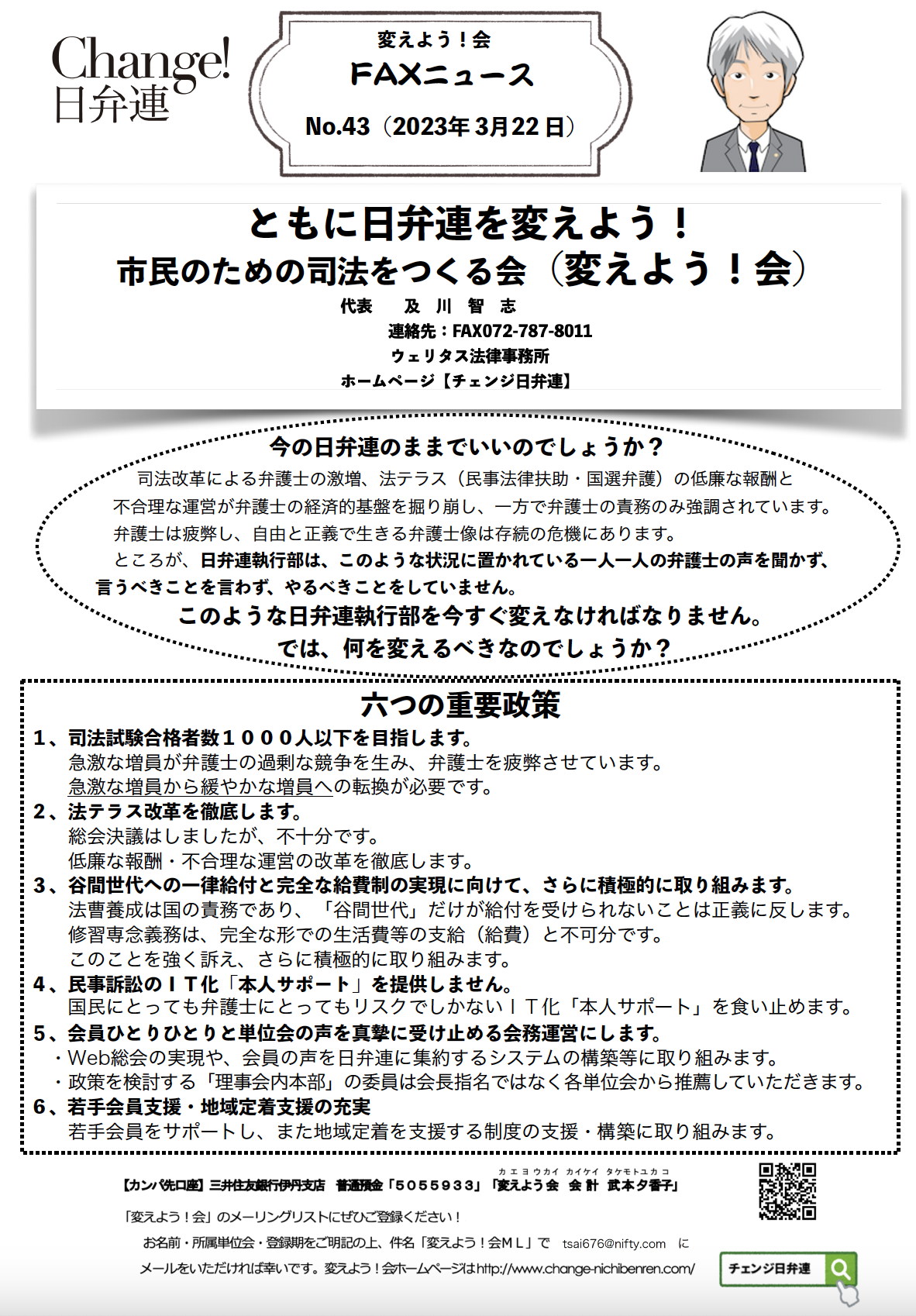

変えよう!会 六つの重要政策:FAXニュース No.43

by 事務局 | 2023年3月23日 5:00 PM

変えよう!会の,6つの重要政策を全会員宛てFAXニュースで発信しました。

このままでは何も変わらない!皆さんも,一緒に日弁連を変えませんか。

*下の画像部分をクリックするとPDFファイルを参照/ダウンロードしていただけます。

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1089

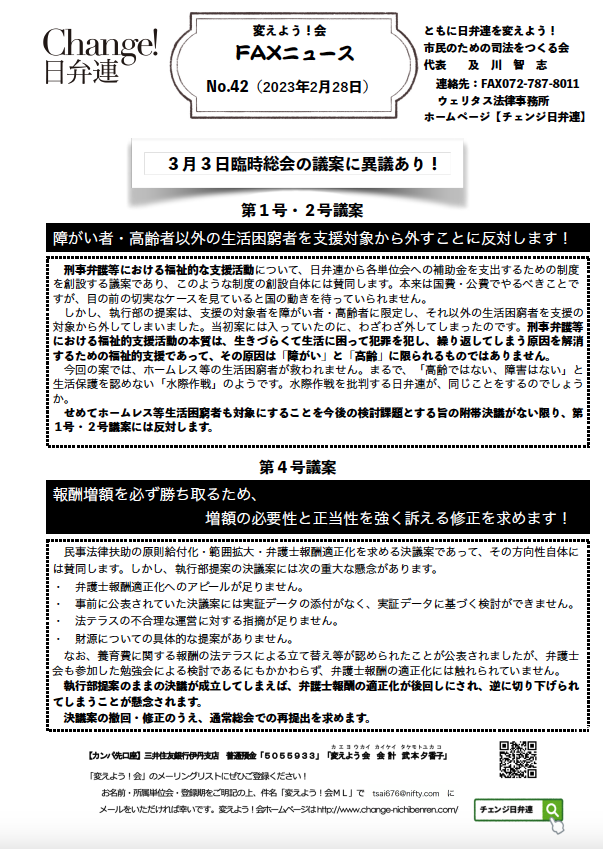

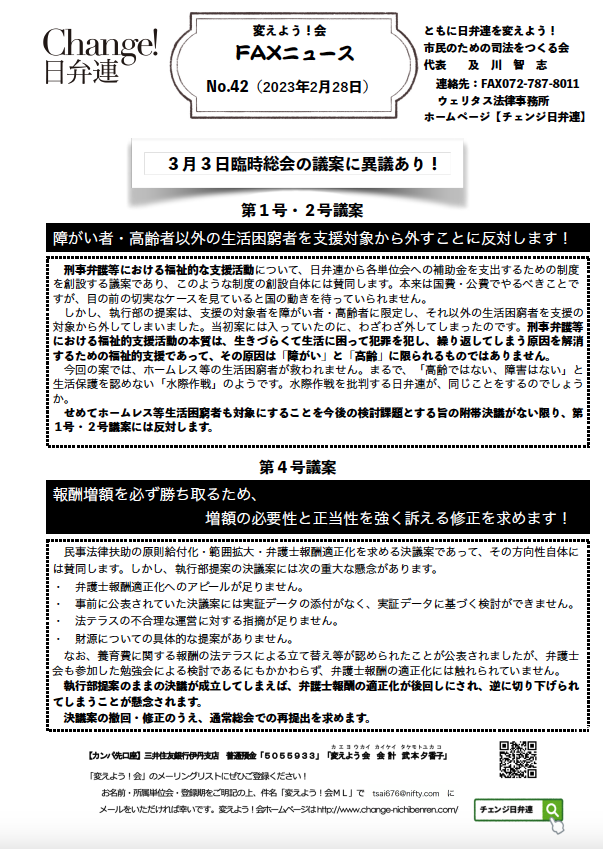

FAXニュース No.42:3月3日臨時総会の議案に異議あり!

by 事務局 | 2023年3月1日 10:05 AM

かえよう会は、法テラスの低額な報酬増額を勝ち取るために、日弁連臨時総会第4号議案の撤回、再提出を求めます!

Source URL: https://change-nichibenren.com/?p=1074

Copyright ©2024 Change! 日弁連 unless otherwise noted.