政策のご案内– category –

-

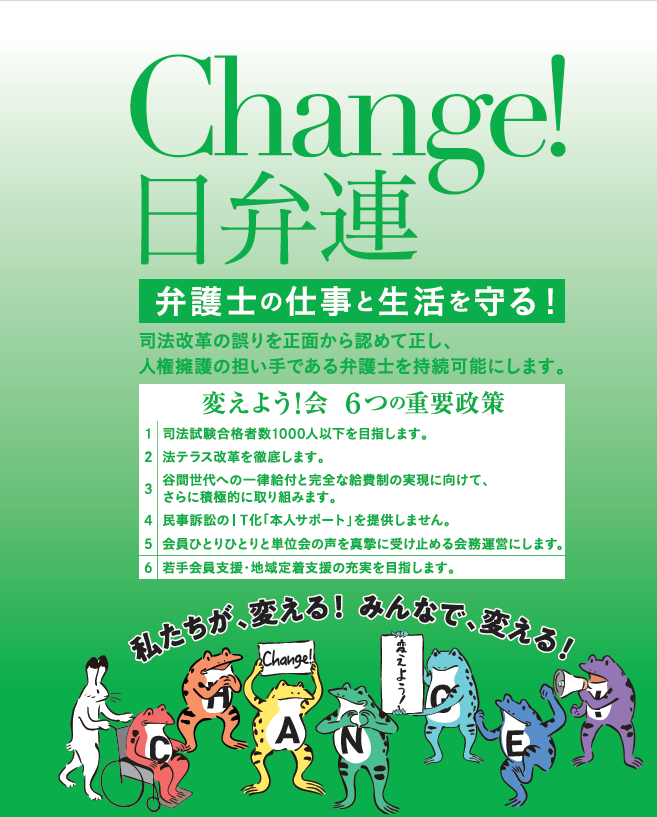

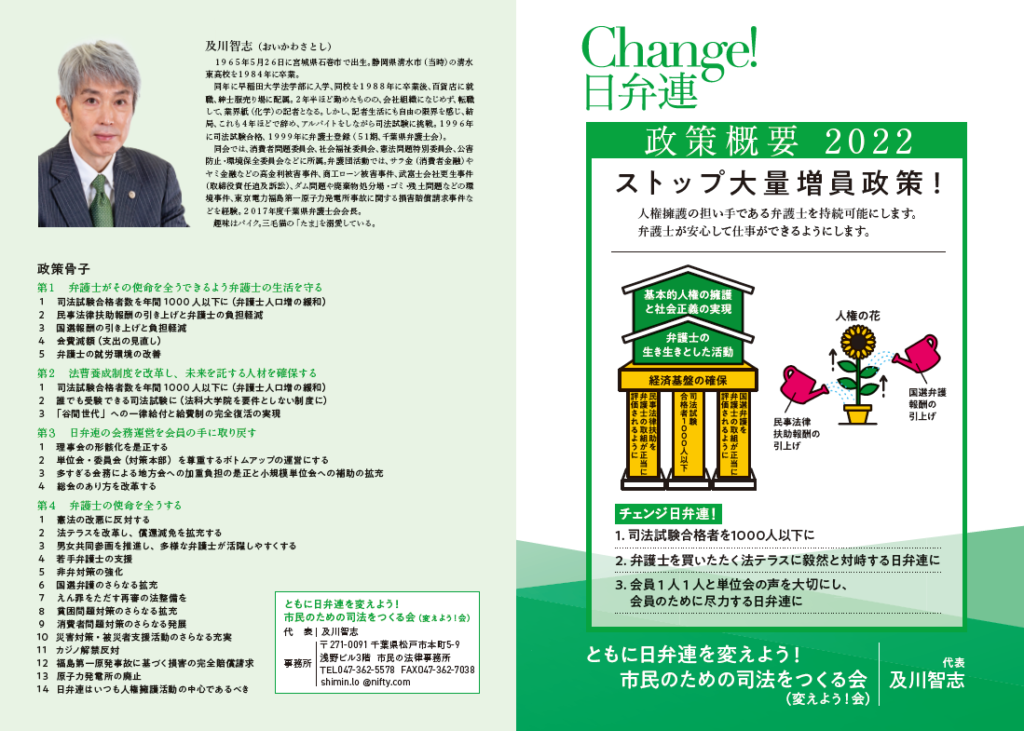

政策パンフレットPDF(最新版)をぜひご覧ください。

ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会(変えよう!会)のパンフレットの最新版です。ぜひごらんください! 政策パンフレット(PDFファイル)ダウンロード -

変えよう!会 フォーラム23を開催 2023年6月24日

2023年6月24日,東京の連合会館(ZOOM併用)にて,「変えよう!会 フォーラム23」を開催し,沢山の方にご参加いただき,盛況のうちに終了しました。ここでは,フォーラム23の中から,いくつかの企画をご紹介いたします。 【1 変えよう!会 代... -

法テラスはこれで良いのか。改革の徹底について及川代表が語ります

変えよう!会は、「法テラス改革の徹底」を重要な政策としています。低額な報酬水準、不合理で煩雑な手続は改められることはなく、日弁連の取組みは極めて不十分です。法テラスの業務拡大も、手放しで賞賛することとはいえません。日々疑問を感じている法... -

若手会員支援としてのチューター制度

弁護士人口の大幅な増加によって、勤務弁護士として経験を積まずに独立(即独)する弁護士も増えています。しかし、書籍やマニュアルではわからない実務の勘所については、やはり先輩弁護士からの助言や指導が欠かせません。 変えよう!会は、若手会員への... -

谷間世代への一律給付とあるべき給費制の復活をめざそう

司法試験合格者数の増員に伴い廃止された司法修習生の給費制。法曹を育成するのは国の責務であり、法曹の卵である修習生が、経済的不安なく修習に専念するためには、現在のような中途半端な給付金制度ではなく本来のあるべき給費制を復活させる必要があり... -

政策(目次)

司法改革の誤りを正す 弁護士人口増加のペースを緩和する 法科大学院制度の誤りを正す IT「本人サポート」をしない 法テラス改革を徹底する(民事) 法テラス改革を徹底する(刑事) 谷間世代への一律給付・給費制の復活 会員の意見を汲み取る 会費減額... -

市民に寄り添う

1、 貧困問題対策のさらなる拡充 日本の貧困問題は深刻です。この解決なくして弁護士が十全に人権擁護の使命を果たしているとはいえません。貧困問題対策をさらに拡充します。 2、消費者問題対策のさらなる発展 消費者の権利が守られる社会の実現は... -

刑事法制の改革

逮捕直後からの国選弁護人の選任を求めます。 在宅被疑事件にも国選弁護制度が必要です。被疑者国選弁護における弁護人の複数選任の規定(刑訴法37条の5)を見直し、弁護人を複数選任できる事案を広げるべきです。 国選弁護活動における医師等の鑑... -

平和と人権を守る

1、9条を護る 国会において、憲法改正へ向けた動きが活発になっています。憲法改正については、弁護士の間でも意見が分かれており、なかには憲法改正は政治問題であって日弁連が関与する必要がないという意見もありうるところです。 そのようななか... -

意思決定の透明化

【総会のあり方を改革する】 日弁連の総会を改革するべきです。日弁連の最高意思決定機関は総会ですが、総会での意思決定は、派閥工作の末に獲得された多数の委任状の行使により正常に機能しているとは言えません。 そこで、委任状については、1 人の代... -

弁護士の就労環境の改善・若手支援

【弁護士の就労環境の改善】 日弁連が実施した「第69期の弁護士就業状況アンケート集計及び分析結果」の自由記載欄には、「ボスのパワハラ、過干渉、会務を実質的にやらせない、弁護士業務以外の負担が大きい、仕事を教えない、外部と交流させない等い... -

会費削減と多すぎる会務の見直し

【会費減額(支出の見直し)】 弁護士激増による弁護士の経済的基盤の弱体化により、とりわけ若手を中心に会費の負担感が重くなっています。会員の日弁連への求心力を維持するためにも、重要な政策を行うために必要な支出は行いつつ、削るべき支出を削る... -

「 谷間世代」への一律給付の実現と給費制の復活

法曹養成は国の責務であり、その費用は国が負担しなければなりません。また、法曹になるためには、司法試験の合格後、相当期間の司法修習に専念することが必要であり、その期間においては原則として他の仕事に就いて収入を得ることが禁止されています。... -

法テラス改革を徹底する(刑事)

国選弁護報酬の引き上げと負担軽減 刑事弁護は弁護士でなければできない仕事であり、その報酬の問題は、弁護士の収入の問題にとどまらず、弁護士の仕事の適正評価の問題でもあり、弁護士の矜持の問題でもあります。そして、国選弁護の報酬を拡充していく... -

法テラス改革を徹底する(民事)

(民事法律扶助報酬の適正化、運営の合理化) 日本司法支援センター(法テラス)は、法務省の管轄下にあり設立当初から官僚的運営が危惧されていましたが、現在のあまりにも低額で不合理な報酬のあり方を見直し、民事法律扶助の報酬(及び実費)を引き上... -

弁護士会として、IT「本人サポート」を提供しない。

日弁連執行部は、民事裁判のIT化に関して、当事者本人がITを利用した本人訴訟ができるよう、弁護士会がサポートを提供しようとしています。2019年には「民事裁判手続きのIT化における本人サポートに関する基本方針」を定め、2022年5月2... -

法科大学院制度の誤りを正す

司法改革では、弁護士激増と「法科大学院を受験資格とする制度」がセットで導入されました。しかし、時間とお金がかかりすぎる法科大学院を司法試験の受験資格とセットにすることは、法曹養成制度として重大な欠陥を有していると言わざるを得ません。既... -

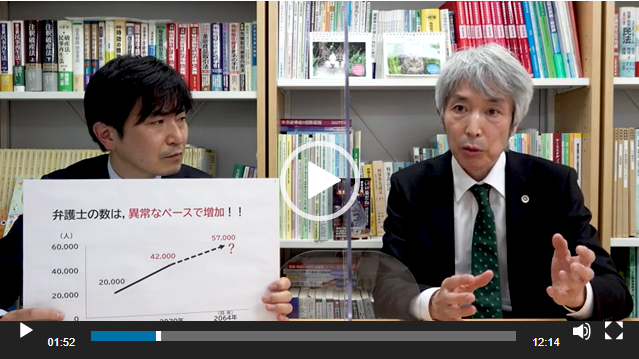

弁護士人口増加のペースを緩和する

(司法試験合格者数を1000人以下に) 「司法改革」の名の下にはじまった弁護士激増政策は、2015年6月30日、政府の法曹養成制度改革推進会議決定により、司法試験合格者年間1500人以上を維持するとされ、日弁連は、2022年3月17日、「... -

会員の意見を汲み取る会務運営のために

日弁連は、会員による自治組織であり会員の支払う会費収入で成り立つ組織であるのに、会員の意見を本当の意味で汲み取っていないという現象が生じています。 変えよう!会では、このような日弁連の不合理な在り方を変革して、本当の意味で日弁連に会員の意... -

なぜ地方単位会に弁護士がこないのか?

弁護士人口(司法試験合格者数)を減員すべきという主張に対しては「地方単位会に弁護士がこなくなっているのに合格者数を減らせばますます来なくなってしまうのでは?」という反対論や疑問が出されることがあります。この疑問について、変えよう!会代表... -

5分でわかる 弁護士激増はこのままでよいのか?

日弁連は、国民人口の大幅かつ確実な減少傾向に拘わらず、弁護士人口を激増させる政策に固執し続けています。司法試験合格者数を少なくとも1000人以下に減員し、需要にみあった供給に政策を転換する必要があります。弁護士人口の問題は、すべての弁護... -

民事訴訟IT化における「本人サポート」何が問題か?

日弁連は、民事訴訟IT化に伴い、弁護士会が「本人サポート」をすることに前のめりになっています。しかし、本当にそのような「サポート」をする必要があるのでしょうか?本人はこれまでどおり、紙媒体で裁判をすればいいだけではないのか?弁護士会や個々... -

5分でわかる 変えよう!会代表の及川智志ってどんな人?(弁護士編)

変えよう!会の代表及川智志とはどんな人なのか?弁護士としてどんなことに取り組んできたのか? 及川智志は、1人のマチ弁として弁護士の職責を守りたいと考え、変えよう!会の活動に元気に取り組んでいます。 わたしたちと一緒に日弁連を変えませんか? -

5分でわかる 変えよう!会代表及川智志ってどんな人(人となり編)

変えよう!会の代表及川智志(おいかわ さとし)は、バイクと猫好きのおじさんです。生粋の弁護士ではなく、もともと異業種でサラリーマンをしていました。弁護士になった動機は「転職を繰り返して行き詰まったから」。そんな普通のおじさんの及川さんが... -

5分でわかる。変えよう!会はなにを変えたいのか?6つの重点政策概要

変えよう!会は、日弁連のなにを変えたいのか?6つの重点政策を及川代表が語ります。ぜひご視聴ください。 https://youtu.be/i3hIIzJ0Zqk -

2021年12月,弁護士人口問題について,及川代表と若手弁護士との対談を実施しました。

このまま「1500人合格」でいくと,弁護士はどうなってしまうのか? 現在の日弁連はどんな方針か? 弁護士人口問題に消極的な日弁連をどうすべきか? ぜひご覧ください。 対談者:及川智志代表 舩澤弘行弁護士 時間:約12分 -

変えよう!会の政策概要をぜひご覧ください。

Change! 日弁連 政策概要です。 下記画像をクリックするとPDFファイルで詳細がご覧いただけます。(全14ページ) ぜひご覧ください。 司法改革の誤りを正す! 弁護士は激増法的需要は拡大しない弁護士の取り組みが正当に評価されない民事法律扶助と国... -

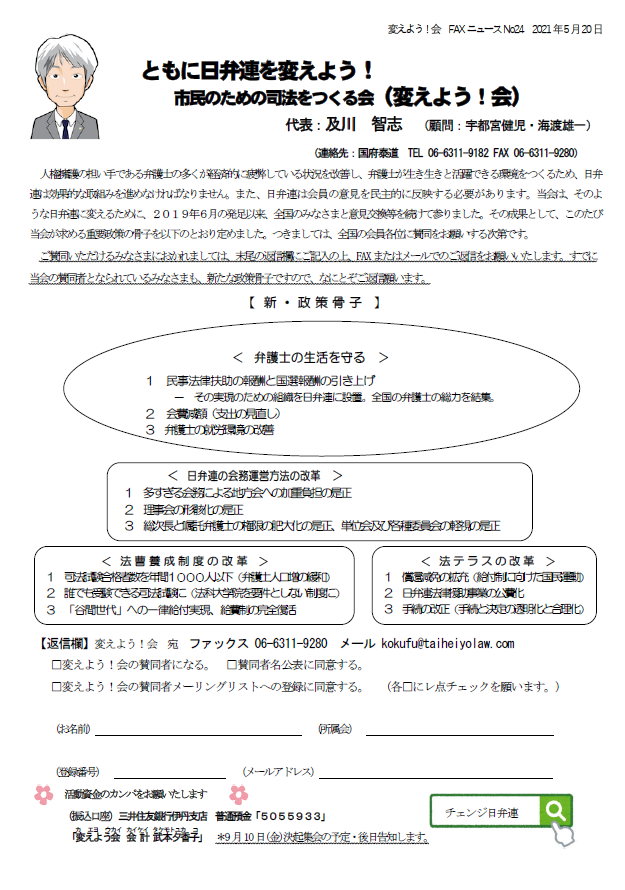

変えよう会の新・政策骨子(2021年5月)

人権擁護の担い手である弁護士の多くが経済的に疲弊している状況を改善し、弁護士が生き生きと活躍できる環境をつくるため、日弁連は効果的な取組みを進めなければなりません。また、日弁連は会員の意見を民主的に反映する必要があります。 当会は、そのよ... -

1 司法試験の年間合格者は1000人以下

(1)政府は、司法試験の年間合格者数を1500人以上とする、との法曹人口政策を維持しています。これを日弁連も受け入れています。 全国の弁護士数は、2003年は約2万人でしたが、いまは4万人を超えました。全国の裁判所の新受件数は、ピーク時の... -

2 誰でも受験することができる司法試験にする(法科大学院を要件としない制度に)

(1)法科大学院に入学するためには、多額の入学金や学費に加え生活費が必要になります。奨学金制度もありますが、全員が受けられるわけではありません。また、法科大学院の近くに住んでいなければ、通学できないため、家族の生活費まで必要になる場合も... -

3 給費制の完全復活と「谷間世代」の不公正の是正

法曹養成は国の責務です。1947年以来、司法修習生は国家公務員に準ずる 地位に位置づけられ、司法修習に専念できるよう国が給与を支給していました。司法修習生は国家公務員に準ずる地位を認められ、裁判所共済への加入も認められていました。 司法「... -

4 立憲主義,恒久平和主義に反する憲法「改正」に反対する

日弁連は,これまで,立憲主義を堅持し,恒久平和主義を尊重する立場から,憲法問題に取り組んできました。最近では,安保法制に強く反対しました。2018年5月25日の日弁連定期総会では,「憲法9条の改正論議に対し,立憲主義を堅持し,恒久平和主... -

5 日本司法支援センターの報酬見直しと法律援助事業の国費化

(1) 低額かつ不合理な報酬の見直し 法テラスの民事事件援助について、報酬と実費を引き上げるとともに,被援助者への給付制を実現すること,少なくとも償還免除を大幅に拡大することを求めます。 現在の法テラスでは、ほとんどが被援助者が後に分割で法... -

6 1人1人の会員が信頼を寄せることができる会務運営

(1)重要テーマについては単位会と各弁連から1人以上の委員を選出 近年の日弁連執行部は,重要テーマについて,単位会,委員会,一般会員の意見を十分に聴かない姿勢が目立ちます。委員の選任において,会長委嘱で偏った人選がされ,反対意見の者が委員... -

1 弁護士の労働環境の改善を進めます

前記した、第69期及び第70期の「弁護士就業状況アンケート集計及び分析結果」の自由記載欄を見ると 、「ボスのパワハラ、過干渉、会務を実質的にやらせない、弁護士業務以外の負担が大きい、仕事を教えない、外部と交流させない等いわゆるブラック事務... -

2 男女共同参画の推進

(1)女性弁護士の業務改善を図ります 女性弁護士に家事事件など収益が少ない事件が偏っていること、職務上の氏名の利用が限られていること、そして、「弁護士は労働者ではない」と主張するボス弁のために長時間労働や仕事と家庭の両立を図れないブラック... -

3 若手弁護士の業務対策の推進

現在個々の弁護士がさまざまな分野ですでに業務拡大に取り組んでいます。弁護士の業務拡大については、各自の自主性を尊重することが大切です。日弁連としては、会費をやみくもに使って効果の薄い「業務拡大」策に取り組むより、前述した法テラスの改革や... -

4 非弁対策の強化

非弁行為は、違法行為であるとともに消費者問題でもあります。弁護士以外が行い得ない法律事務については一般論として、さらに弁護士であっても弁護士倫理的に行うべきでない事務については特に、非弁に依頼した市民に最終的に大きな被害をもたらす危険が... -

5 憲法違反の悪法廃止、改悪法阻止

(1)国家緊急権の創設に反対します。 日弁連は、緊急事態条項の創設に反対する意見書を発しています。 国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもってしては対応できない非常事態において、国家の存立を維持するため... -

6 国選弁護制度のさらなる拡充

1 国選弁護制度についてさらなる拡充が必要です。 (1)逮捕直後からの国選弁護人の選任を求めます。 勾留後の被疑者国選は全ての事件に及ぶことになりましたが、逮捕直後から国選弁護人選任を義務づける必要があります。 (2)在宅被疑事件の弁護につ... -

7 国選弁護報酬大幅引き上げ

不起訴事件について,報酬を見直し,拡充するべきです。 たとえば,「嫌疑なき不起訴」を獲得した場合や,福祉との連携等の「入口支援」により不起訴とされた場合の報酬増額を求めます。 保釈は1回しか考慮しないという報酬制度も見直すべきです。 -

8 貧困問題対策のさらなる拡充

いまだ日本の貧困問題は深刻です。にもかかわらず、政府は現在、社会保障の切り下げを推進しており、生存権保障のための最後の手段である生活保護すら切り下げています。貧困は自己責任であるという価値観が蔓延し格差が容認されています。この結果、日本... -

9 消費者問題対策のさらなる発展

消費者の権利が守られる社会の実現は,私たち弁護士に課せられた重要課題です。これまでも多様な消費者問題に日弁連は果敢に取り組んできましたが,この取組をさらに発展させます。 具体的には、特定適格消費者団体が消費者を代表して行う集団的被害回復訴... -

10 災害対策・被災者支援活動のさらなる充実

東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨災害、北海道胆振地震、平成30年7月豪雨災害、令和元年台風災害等々、近年、災害が多発しています。災害の被害を受けている状態や被害回復がなされずに放置されている状態は、人間の生活基盤の喪失にほかならず、重... -

11 カジノ解禁反対

カジノは、日本で初めて民間賭博を公認し、民間事業者が、営利の目的でギャンブル事業を営むことを認めるものです。カジノの顧客は24時間営業のギャンブル施設で最大3日間も居続けることができること、一定の金額を預け入れた顧客に対してはカジノ事業... -

12 福島第一原発事故に基づく損害の完全賠償請求

福島第一原子力発電所事故は、福島県をはじめとする広範な地域に深刻な放射能汚染をもたらし、地域住民の人格権、幸福追求権などの基本的人権を侵害しています。本件事故の責任は、東京電力はもちろん、原子力政策を推進してきた国にもあります。国と東京... -

13 原子力発電所の廃止

人類を破滅に導きかねない原発はできるだけ早期に廃止するべきです。そのためにも再生可能エネルギーの導入をますます促進すべきです。 そもそも原発は、重大事故を起こさなくても、使用済燃料の処理という困難な問題を内包しています。この点、政府の方針... -

14 会費減額の検討

日弁連の2018年度一般会計収支決算における単年度黒字は3億0758万円です。次年度繰越金も増加しています。 他方、弁護士激増による弁護士の経済的基盤の弱体化等により、とりわけ若手を中心に会費の負担感が重くなっています。会員の日弁連への求... -

15 弁護士偏在対応政策の見直し

弁護士偏在対応については、弁護士過剰の時代に応じた政策の見直しを進めるべきです。 偏在対応弁護士事務所については、貸付等の安易な援助制度に頼ることなく、地方自治体との提携を強める等、法律事務所の経営を継続して支えることのできる実質的な支援... -

16 小規模単位会への補助の拡充

現在、小規模単位会には、小規模弁護士会助成に関する規程に基づき、会員数の規模に応じて年額100万円から500万円までの助成金が支給されていますが、近年急激に弁護士人口が増大しているにも関わらず、支給の基準となる各単位会の会員数基準は変更...

12